個人的なことはクリエイティブなこと 週刊メディアヌップ#11

NFTプレゼント、やってます。

ささきる(@sasakill)が気になったニュースにコメントを添えて、1週間分まとめてお送りします。息子と『SING 2』を観に行ったらオープニングナンバーがPrinceの「レッツ・ゴー・クレイジー」でぶちあがりました。

今週のナイン・ストーリーズ

2022年3月30日〜2022年4月5日

1. 文春オンラインの記事分析を支える爆速ダッシュボードを作るまで

元同僚の田島さんによる優れた記事。内容は読んでの通り。自分が強調したいのは、これを公開すること許してくれた文春オンラインさんの姿勢。僕は・このようなオープン&シェアのマインドが・大好きだ。『風の歌を聴け』っぽく言ってみました。思っていることは本当です。

2. SNS時代で”制脳権”争いが激化 ウクライナ侵攻でも「認知空間」が第6の戦場に

まずは引用から。

日頃、何気なく気になった動画やニュースに「いいね」を押すことはないだろうか。それは1つのSNSの楽しみ方ではあるが、それが紛争に関わるものであれば意図せずとも市民が情報戦の「兵器」として利用されることになる可能性もある。

「戦争の最初の犠牲者は真実である」とも言われている。フェイクニュースを流し、信じ込ませることは戦時の常套手段でもあるからだ。

人は信じたいものを信じる「確証バイアス」に陥りがちだ。遠く離れた地で起きている紛争でも、SNSを通じ誰もがリアルタイムに生の情報に接することが出来るようになった時代だからこそ、その背景に何らかの政治的・軍事的意図がないのかを考え、拡散する前に一度立ち止まることが私達に求められる最低限の責任だろう。

内容には同意しても、これを「最低限の責任」と言われると心情的には「そんなの無理だよ」と思うのではないでしょうか。特にキーフでのジェノサイドの報せを聞いた日になんかは。

自分は、ニュースレターの第6号でこんなことを書きました。

国際や政治に関するニュースに飛びついて反射的にTwitterやFacebookに何かを書き込むことはしません。代わりに、本を読んでゆっくり考え、もっと遅いメディアに考えを書き込みます。一個人にも十分な影響力があると考え、しかしその力を都合よく利用されないためにです。

その理由は、「私たちのリアクションも計算可能性のなかに含まれて」いて、それがディスインフォメーションの威力をあげることに知らず知らずのうちに貢献してしまうと考えているからです。それはやはり簡単なことじゃないんだけど、常に意識しています。

朝日新聞の神田大介さんと、荻上チキさん南部広美さんが語り合うポッドキャスト。

神田さんが「テキストメディアは読まれない」と嘆いてみせるの対して、荻上さんは、励ますでも貶すでもなく「そうではありません」というカウンターを次々と繰り出していくのが聞き所。それはつまり、「メディアにはいまだに大きな力と意味がありますよ」という指摘なわけですが、それと対照的な「メディアの影響力が落ちた…」という嘆きは、集客力に下駄をはかされてきた放送や印刷といったマスメディアのナイーブな嘆きなんじゃないかと感じさせられました。簡単にいうと「コップ半分の水問題」と言いますか。

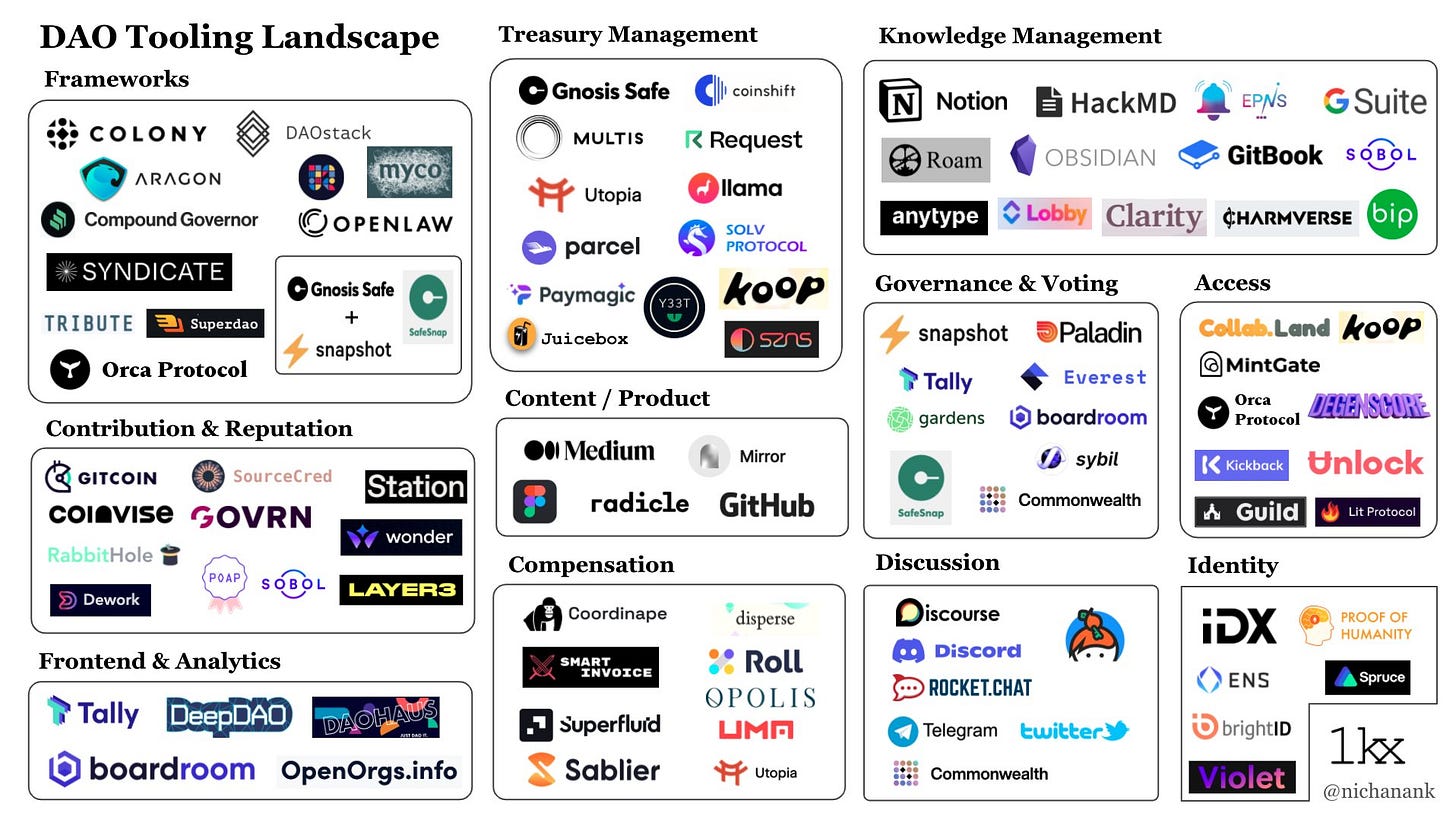

4. DAO Tooling Landscape @nichanank

DAOの運営に活躍するツールのカオスマップ。おもしろいと感じたのは、このなかに昔ながらのサービスも混じっていること。G SuiteとかRedditとか。DAOは必ずしもWeb3のサービスだけで運営されているわけじゃありません。いずれWeb2.0とかWeb3という言葉は(再び)誰も使わなくなって、DAOとかNFTのような個別の要素を場面にあわせて適切に使っていくようになっていくんでしょうね。

それはそうと、仕事でこのマップをすごく便利に使わせてもらっています。

5. Web3の最近のビジネスモデル @naritaiki

これも、実際にすごく便利に使わせていただきました。なぜこういうものが便利かというと、Web3では一社で囲い込むようなサービスやビジネスモデルを作ることは難しいので、必ず、エコシステムの中に存在する他社・他サービスとの共生や連携を考えることになるからです。どんなサービスが存在し、それぞれ何が得意なのかを知ることはとても大事。

6. #107 オンチェーンアイデンティティの未来 / オプトピック

2週続けてアイデンティティの話。今週は、DAO向けの人事ツール「Station」が個人的には参考になりました。NFTの話は、自分が買って体験できるので身近に感じられるのですが、DAOに関わるツールの話は、実際に使ってその組織のなかに入りこんでいくのがまだ難しいので、実際にワークしているサービスや組織の話を聞けるのは貴重でした。ありがたい。DAOのリクルーティングは、かなり関心の真ん中にあります。

7. なぜそれをWeb3でやる必要があるのか

前者は、会社のなかで実際に私も会話に加わっていたときのやり取り。後者はTwitterでたまたま見かけた投稿です。

でも、コミュティを起点にCommunity Product Fitを考えるというWeb3っぽいやり方からすると、これは別に悪いことじゃないと思います。解決すべき課題から探すとか、Whyからスタートするとか、私たちがそういう考えに慣れ過ぎているから、「やってみたい」「おもしろい」からはじまるものがおかしな考えに感じられるだけなのかもしれません。

8. 西村賢太の四十九日

藤澤清造の直筆原稿からひろった文字で組まれた墓碑銘が、実にいい。「幸せそうでした」という言葉は、何も知らなければちょっとオーバーな表現なんじゃないのと思われるかもしれませんが、ファンからすると、この写真を見ただけで本当にそう感じます。再び合掌。

麻雀の話から、次第に、自分と向き合う話に変化します。

そして一番大きな気づきは「技術が無いものに発想は叶えられない」という視点。どれだけ良い発想や着想を得ても、技術力が無いと全く日の目を見ない、どころか痛手さえもこうむるという事。自分の今を良く見つめ、その度量や器量含めた技術力を下地に進むことでしかないのだと身をもって感じられたことは、何にも代えがたいことだった。仕事の面においても、技術不足の解消にと参考書や書籍を読む機会も増えたし、それまでほとんど部下にお願いしていた企画書づくりなども自分で進める事も増えた。

ちなみに私は、この記事のなかに出てくる「ネット麻雀の会」の参加者のひとりです。遊んでいるときにはこうした思考の話は一切せず、ただただゲームする時間を積み重ねながら、だいぶ時間が経ってからこうして文章でそれを知るという、こういうゆっくりとしたコミュニケーション、すごく好きです。

あとがき

友人がニュースレターやポッドキャストをはじめることが増えてきて、それを本当に楽しみにしています。SNSのような速さとは無縁の、ゆっくりとした思考。SNSのなかで自分の感情を書くときには「ポエムですけど」と言って断りを入れないとなんだか恥ずかしい空気があるのに、こうしたスローなメディアは基本的にポエム成分が高いから、そんなことをわざわざ断らなくていいわけで、そういうところも好きの原因になってます。

ちなみに、個人的にめちゃくちゃおもしろいと思っているポッドキャストのいくつかは、あまりにも個人的すぎて、人に紹介するのがはばかられるほどです(うちひとつは、友人たちの間で「プログレ民話」と呼ばれているそうです。想像つかないでしょ?)。でも、それがいいんです。「最も個人的なことは最もクリエイティブなことである」(マーティン・スコセッシ)。

そういえばふと、昔こんなブログを書いたことを思い出しました。「経験に基づいた私小説的なものしか書けなくたっていいじゃない」。個人的な体験の話と、私小説と、アヨハタさんと、西村賢太。今と同じ様なことを書いてますね。一貫性があるというのか、進歩がないというか。

また来週。