参加者が共有する資源があるのが〈コミュニティ〉

週刊メディアヌップ#21

私の嫌いな言葉のひとつに「拡散希望」というのがあるのですが、同時に、楽しんで書いているニュースレターなのでたまにシェアされたいな、という気持ちもまたあります。拡散はいらないのですが、もし、この内容をおもしろいと感じてくださるご友人がいらっしゃれば、SignalでもTelegramでもLINEでも各種SNSのDMでも構いませんので(あ、マイナーなほうから挙げてしまった)、ご紹介いただけますと幸いです。

今週のナイン・ストーリーズ

2022年6月29日〜2022年7月5日

この記事の中身とは間接的にしか関係がないんですが、NFT.NYC(6/20〜6/23)とNFT ART TOKYO(6/28)という大きなイベントが日を近くして開催されたことで、身近な友人の間に共通の感覚が芽生えたようなのでそれについて書いてみます。意訳するとこんな感じです。

「NFTのためのコミュニティではなく、やっぱりコミュニティのためのNFTなんだということが確認できた」

「次はユーティリティの豊富なNFTに注目が集まるかと思ったけど、あらためてコミュニティの楽しさに目覚めたって人が多いんじゃないか」

このような言葉を複数人から聞きました。私もほとんど同感です。私自身の経験としては、NFT ART TOKYOに行ってその場のノリには馴染めなかった勢なんですが、実は、気持ちはポジティブでした。ある人にとっては居心地がよいが、ある人にとってはそうではないという明確なクリフの存在こそがコミュニティには肝要であることを考えると、私が馴染めたかどうかに関係なく、あの場にはまさにNFTの魅力が表れていて、そのことに私はポジティブでした。

昨年末にWeb3に触れてすぐ自分なりに理解したことのひとつに「参加者が共有する資源があるのが〈コミュニティ〉である」という考えがあります。

その定義に照らすと、たとえばmixiやオプチャにおいて「ジブリ映画好き」というコミュニティがあるとしても、それは〈コミュニティ〉ではありません。共有する資源がないからです。一方で、「地域の釣りサークル」は、河川を一緒に守り使っていくという意味で、資源を共有する〈コミュニティ〉です。そうすると会社もPTAも〈コミュニティ〉ですし、安全性やブランドといった無形の資源を共有するローカルな地域も当然〈コミュニティ〉です。

こういう考えがすぐと了解されたのは、NFTの所有によって資源が共有されDiscordによってそれが可視化されるという自然な(少しネガティブな言い方をすると強制的な)コミュニティに立ち上がり方を体験したからです。それを応用して逆から考えると、共有されている資源の価値が不明瞭だったり、それを共有する人々が可視化されていないだけの〈原コミュニティ〉のようなものが世の中にはたくさんあるということでした。であるならば、それを明確にし、可視化してあげるためにこそNFTやDiscordを使ってみてはどうか? というのが私の考えたことです。メディアヌップやNext Commons DAOでやっているのはそういうことです。

ここまで書くと、冒頭に挙げた意訳「NFTのためのコミュニティではなく、コミュニティのためのNFT」「ユーティリティの豊富なNFTではなく、あらためてコミュニティの楽しさ」という意味がわかりやすくなるんじゃないでしょうか。そういうものを作りたいですね(すでに一緒に作っている皆さん、よろしくお願いします)。

2. 地方創生×NFTの事例

地方創生という言葉が好きじゃなくて、共通言語としていやいや口にすることはあっても(それでもまだ生涯で5回も口にしていません)、文章や資料にすることはまったくなかったのですが、どうしても紹介したくて書きました。「A Wizard of Tono」がそれに該当する事例として紹介されています。

このNoitonには現在、山古志村や余市町や遠野市など16の地域がリストされています。おそらくこのあともっと数が増えるでしょう。そのなかからキラーコンテンツのようなケースが登場するのかどうか、そして自分(たち)のアイデアと実践がそこに貢献できるかどうか、わくわくしながら臨みたいと思います。

ちなみに、「自分(たち)」と書きましたが、実際にとある地域でのNFTプロジェクトがスタートしています。それは、前項でも書いたように、〈原コミュニティ〉を明確にし可視化するためのものです。もしご興味ある方は個人的にご連絡ください。

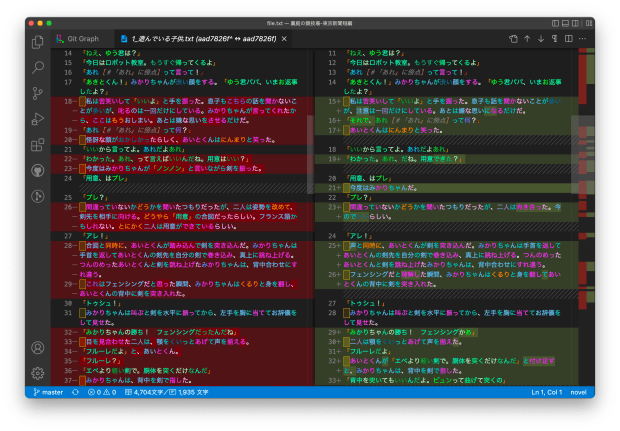

小説家・藤井太洋さんの試み。自分にはできない&続かないのですが、毎度、少しでも爪の垢を煎じて飲みたいと思って試みてます。過去には、導きにしたがって「Scrivener」というソフトを使っていたこともありました。

いつか、チームで物語を開発するという仕事を行うときに、使用したいと思います。ちなみに、それが夢物語ではないところまでは到達できており、土日はいつも物語開発に興じています。それがまじでおもしろいんですよね。ライスワークにはまだ遠いけれど、ライフワークであることには胸を張れます。

4. Web3革命の舞台裏(後編):リジェネラティブなクリプトエコノミーを求めて

この前編に対して抱いた感想(先週号に書きました)と近しいことを書きますが、ちゃんとdeep diveしたうえでskepticalに書くこのようなスタンスおよびアウトプットこそがメディアの仕事だよなと。

後編は前編よりもさらに論点が増加・複雑化しているので一言で感想を述べることは難しいのですが、今の世に蔓延るDAOなるものがいかに原始的な意思決定・投票システムしか持たないかということを書いている点に好感を持ちました。それらのシステムに対する過去の研究を参照せず、「ガバナンストークンによって分散的に意思決定ができるんだ! Web3バンザイ!」といった幼稚な称揚がいずれ駆逐されることを期待して、このような骨のある記事を今後も取り上げ続けたいと思います。

従来から語られてきた論点がよくまとまった記事として現時点で決定版的な記事。私が注目したのは、そのブコメ。この記事に対してさらにどのような反応があるかを気にしていました。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/jp.ign.com/games/60833/feature/nft

個人的には、マジック・ザ・ギャザリングのようなRMT(リアル・マネー・トレード)をはなからゲームに織り込んだTCGに親しんできた過去があるので(なにしろ「トレード」と最初から名乗っている)、ゲーマーがブコメに寄せる嫌悪感にはまったく共感できないのですが、声の大きいWeb3パーソンが特に必要のない分野(ゲーム・VR・メタバース)にまでNFTやブロックチェーンが必須のように語るナラティブには辟易してきたので、そこについてはよくわかります。

これに関連して、中島聡さんのメルマガ「Life is Beautiful」の2022年7月5日号のなかに強く首肯した一節がありましたので、100%の賛同を示しつつ引きたいと思います。

中島様は佐藤航陽さんの「メタバースの歩き方と創り方」という本は読まれましたか?

読んでいません。目次を見る限りは、色々と面白そうなことが書いてありますが、特に読みたいとは感じなかったし、今はメタバースまで手を伸ばしている暇はないので、読むことはないと思います。

ちなみに、Web3とメタバース、VR/ARとメタバースをすべて一緒にしてしまう人たちがいますが、実際のところは、それらは独立したものです。

Web3:ブロックチェーン技術により可能になる様々なアプリケーションとサービス

メタバース:人々が時間を過ごすことが出来るバーチャルな場

VR/AR:没入感を増すマン・マシン・インターフェイス

当然ですが、それらを組み合わせたものも出てくると思いますが、それらはもともと独立したものだ、ということをしっかりと認識した上で、行動しないと、誤った方向に進んだり、騙されたりしてしまうと思います。

「完全に同意」という安っぽいクリシェを、ここにだけは使わせてもらいたいと思います。まったく同じ意見です。私もこの手の本は読みませんし、これらは別物です。他に付け加えることはありません。

6. ファンダムは◯◯を超える|対談・山下正太郎 ×若林恵 【『ファンダムエコノミー入門』より】

めっちゃくちゃおもしろい。おもしろすぎて、一部だけを取り上げて短いコメントをすることに罪悪感すら覚えますが。が、紹介のために一部を引いてみたいと思います。

Y つまり「価値」というものは、ものをつくる人とその価値を発見する人との相補的な関係性があって初めて成立する、と。確かに自分でつくったものに値段をつけたところで、買い手がいなければ価値があることにはなりませんよね。

W まさにそうなんです。つまりそこでは、「価値を発見する人」が「ものをつくる人」と対等な関係性にあるということで、そこではお互いが等しく「商人」であると見なされることになっているそうです。

Y まさにマーケットの原初的な姿ですね。

W このことを教えてくれた知人は、そうしたマーケットの原初的な姿はシリアのアレッポに見ることができると、黒田美代子さんという研究者が書かれた『商人たちの共和国:世界最古のスーク、アレッポ』を教えてくれたのですが、この本で面白いなと思ったのは、アレッポの商人たちは「定価」という概念を非常に強く警戒し、それが「専制」をもたらすものと見なしているということです。

Y 面白いですね。価格が一種のヒエラルキーを生み出すと。

W ここでの論点は、「一物一価」、同じものが同じ値段で売られることによって「貨幣による専制」が起きるということでして、「定価」の概念が取引を効率化し経済活動を増大させたとはいえ、その一方で、「定価」と「ものの価値」の間にギャップが生まれていくことにもなり、さらに問題なのは、そこから「人」が排除されていくというところだとされています。

Y 「誰が売っているか」は問題ではなくなり、商取引が、ただ「もの」と「お金」だけの関係性になっていくということですね。

このなかに、私がNFTに夢中になっている理由のひとつが示されています。プロダクトそのものを創る・作ることはもちろんUGCなわけですが、その価格を決めることもまたUGCなわけです。自分が感じる価値を価格で表現し、それに合意してくれる買い手を探す。デジタルコンテンツでもこのような原初的なマーケットを作れることが、シンプルに、本当にシンプルにおもしろい(もちろん、メディアやアプリとして振る舞えるNFTにはそれ以上のことができるわけですが)。

ちなみに、若林さんと山下さんの共著は、Kindle版で買ってしまうと絶望的に読みづらいので、プリント版をお勧めします(私は両方買いました)。

アヨハタさんのPublidiaによる個人的にありがたかった企画。朝日新聞のはちょくちょく、日経新聞のはたまに聞く程度だったのですが、挙げられた番組は全部フォローしたので、今後時間を見つけて聞いてみたいと思います。

ちなみに、朝日新聞による「MEDIA TALK」はよい意味で社内報です。朝日新聞社や新聞業界の話が頻出し、「社員しか興味がないのでは?」と思うような話が出てくることしばしばなのですが、しかし、それがいいんですよね。これこそポッドキャストだと思います。そうじゃなかったらわざわざ聞きません。

なお、ジャーナリストとしての訓練を受けた人ばかりが登場するので、社内報といえども突き放した客観性があって、自由な発言が許される風通しの良さが、普通なら悪口になるはずの「社内報」なる評価を、よい意味に転じさせています。おすすめ。

8. NFTの所有と使用を分離するERC-4907

「A Wizard of Tono」で実装した貸し借りできるNFTというアイデアが、かたちを変えてイーサリアムに正式に実装されたという話です。私(たち)の実装を知ってくれていた何人からほとんど同時に「見た?」「聞いた?」といった連絡がありました。

このようにして、アプリとしてのNFT、サービスとしてのNFTが開発されていく土台が整っていくことはすごくうれしい。今回のERC-4907は、自分がNFTに熱中している理由を肯定してくれる追い風に感じて、とてもわくわくしました。いま取り掛かっている最新のプロジェクトでは、これをさらに押し広げるNFTに挑戦しています。同じ号のなかで繰り返しになりますが、もしこのプロジェクトに興味がある方は個人的に連絡をください。

山下正太郎さんによるWORKSIGHTのリブート宣言。月曜の朝の楽しみにしているニュースター「MeThreee」が100号で終了するというお知らせを聞いてがっかりしていたのですが(現在98号)、なるほど今後は「WORKSIGHT」のほうに注力するということなんでしょうか。楽しみが尽きないことがわかってうれしいです。

そのなかで気になるところを引いてみたいと思います。

そこで今回の大きな変更点となるのが「外部編集員」の存在だ。編集を生業にしていない方々を編集員として迎え、彼らの内から湧き出る新鮮な視点と絶えざるディスカッションを元に媒体をつくることを考えている。なぜか。そもそも編集という行為の面白さは一種の「アマチュアリズム」にあるからだ。

(中略)

アマチュアリズムあふれる編集者を束ね、ある種のムーブメントまで起こそうとする、このような無謀な取り組みに伴走してくれるのは、コクヨ野外学習センターでも協働しているコンテンツディレクター若林恵さんが率いる黒鳥社だ。これほど心強いことはない。

私はUGC狂いで、「群れとしての作者」(via 『日本大衆文化史』編・大塚英志)の信奉者ですから、このアマチュアリズムの方針にはわくわくしているのですが、気になるのがそれを担当するが若林さんであるというところ。

若林さんは、別の記事でこのようなことを言っています。

若林: わかります。つくり手、もしくは生産者というものの特権性・優位性を堅持したいという気持ちは、自分などはかなり強固にありますからね。つくり手至上主義といいますか。つくるのはこっちにまかせとけと。買い手がつべこべ言うな、という。

山下: 権威主義(笑)。わたしもメーカーに勤めているので、その感覚はよくわかります。企画、設計、製造、デリバリー、とバリューチェーンが長い分、プロセスのなかからなるべく不確定要素を省きたいというメンタリティは根強い。

若林: それは実際かなり抜き難くありまして、この10〜15年くらいを振り返ってみても、インターネットやソーシャルメディアが普及し、誰もがブログを書いたり発信することができるようになっていくなかで、それまでのプロがプロとして特権的に発信が許されるという環境は、ビジネス的にもずっと切り崩されてきたわけでして、そのことに対して、特にわたしのような権威主義者は、ずっと警戒感を抱いてきたんですよね。

私はその特権や権威を切り崩すようなプラットフォームを開発・運営し、自らもそのプラットフォーム上でコンテンツの制作を続けてきた人間なので、若林さんとは真逆の立場です。その若林さんが、アマチュアリズムを方針に持つ新生WORKSIGHTにおいてどのような化学反応を起こすのか、いち読者として楽しみにしたいと思います。

最後にもうひとつ。

オフィスから離れ、自分自身の時間や生活を取り戻したワーカーたちの世界的規模でのリフレクションは、「Great Resignation 」(大退職時代)ともいわれる大きなムーブメントを形成している。ハーバード大学の政治学者エリカ・チェノウェスの提唱する、3.5%の人びとが非暴力的な方法で社会変化を訴えると不可逆の変化となる「3.5%の法則」に照らすならば、全世界のオフィスワーカーがこれからも無自覚にオフィスという場所に自分の時間を搾取されつづけることはない。

前提条件が大きく変わったこの時代に、これまでと同じようにワークスタイル/ワークプレイスだけを取り上げる意味はおそらくほとんど残っていない。あったとしても企業の労働者に対する体のいい搾取としての場づくり論に過ぎないのではないか。そして、たとえ何か新しい形態が存在するとしても、それはこれまでのワークスタイル/ワークプレイスのフレームで捉えられるものではないだろう。

私が「公私混“働”」というコンセプトを掲げて10年以上、そこに「“諸”志貫徹」を付け加えて約5年。半分は計画によって、半分はコロナ禍というアクシデントによって半ばまではそれが実行できていると思うのですが(その「半ば」というステータスに対しては、望外の大きな充実感を覚えています)、残りの半分の道程をいまイメージしてみると、それらのコンセプトを自分だけのものとせず、賛同してくれる仲間を増やし、必要なサポートを提供することになるんじゃないだろうかと思い始めています。自分にそんな余裕があるのかどうか、自惚れることはできませんが、それなりの時間をこのコンセプトの実現に投資してきた者として、仲間にそれを伝えたいという気持ちが芽生えてきました。

というわけで今週はこんなところで。

あとがき

7月20日(水)のWeb3×SlowNews Garageというイベントに登壇します。対談相手は瀬尾傑さんです。話す内容は、あえて直前まで決めないようにしているのですが、初期の企画書にはこんな一文がありました。これは変わりません。

ご興味いただけましたら、ぜひご参加ください。