書物で学問をしようとする者は、用心せぬと概念の虜になってしまう

週刊メディアヌップ#25

三年ぶりにフジロックフェスティバルに行ってきました。こんなに天候に恵まれてはバチが当たるのではないかと思うくらい、とにかく気持ちの良い三日間でした。

ところで、前号ではあえて話題にしなかった『いちばんやさしいWeb3の教本』の話題ですが、インプレス社が特に詳しい説明を行わないまま販売を停止し、取次から引き上げるだけでなく返品・返本まで受け付けるという強い回収の決定をしたことに大きな憤りを感じ、やはり言及することにしました。

本の制作過程における瑕疵は認めるものの、発行人としての責任を最後まで果たさないという意思決定は、私には、著者にすべてを負わせて逃げ切ろうとする卑怯な態度に見えました。終わってみれば、Web3をめぐる分断の問題よりも、既存の出版ビジネスに対する不信のほうが心に残る結果です。出版社や発行人がその責任を果たさないのであれば、いわゆるUGCと変わらなくなってしまうわけで、そのような出版社の価値はなんなんだろうかと考えさせられました。

というわけで、今号ではいつもに増してWeb3やUGCについての話題を取り上げてみようと思います。

今週のナイン・ストーリーズ

2022年7月27日〜2022年8月2日

件の『いちばんやさしいWeb3の教本』が集中砲火を浴びるなか、技術的な興味と良心をもっている人たちにとっての消火剤となったのがこの本。中島さんがメルマガで連載していた原稿をKDPで緊急出版したものです。

代表的な感想を紹介してみましょう。

とても良い内容ですね。「中学生にも分かる」という言葉どおり文章は平明ですが、簡略化するための嘘もなく、各方面に対するリスペクトもある良書です。 / @t_trace

ちゃんとプログラムの書ける人が、コードを書いた実例を出しつつ、技術的に何ができてどういう可能性があるかを概説したテキスト。詐欺の横行についてもきちんと言及してます。/ @wakufactory

巷で語られるWeb3の理想に対し「今できるのはここまで」ということが技術面から平易に解説されている。ブロックチェーンの可能性を落ち着いて把握したい人におすすめ / @hakoda

普段から「メディアとしてのNFT、アプリとしてのNFT」について語っている自分とっても、親しみがもてる内容でした。

ところが、件の『いちやさWeb3』がすべてダメで、こちらの『中学生にも分かる』がすべて正しいかというと、そんなことは全然ないわけです。もしそう評する風潮があるとしたら、吟味を促し、答えはスペクトラムのどこかにしかないことを示すためにコメントしたいと思います。

たとえば、中島さんがWeb3にハマるきっかけになった「Nouns」は、現時点のフロアプライスが99ETHで、2022年8月2日時点の日本円に換算すると2000万円ほどです。それだけの投資判断を行うためには、まず資産としての魅力があり、それが長く継続するだろうと信じるに足る技術や文化の裏付けがあったはずです。有り体に言えば、欲望を刺激する俗なる部分があったはずです。そうした特徴を自然ともってしまうのがトークンをめぐるWeb3の大きな特徴なので、もっとそこに紙幅が割かれていてもよかったのではないかと思いました。

ちなみに、フルオンチェーンを至高とする中島さんの考えを読みながら、私にとっては、「ユーザーにとって身近な価値の方が重要だから、オフチェーンをうまく組み合わせることのほうに興味があるな」と自分の考えを整理できました。いうなれば、中島さんはWeb3ドリーマーで私はWeb3リアリストなんだろうなと。しかしいずれにせよ、モラリストの中島さんの発言はこの世界では大変貴重なものです。

NFTのインフルエンサーであるzeneca氏の「Impossible Expectations」の翻訳。話題となるNFTプロジェクトを砂かぶりの最前線で見ている人たちの心理がよくわかります。

関連して、これまでに生み出されたプロモーション手法が、いかにそうした心理を前提として考案されてきたかということも自ずとわかるようになっていますし、そのような心理の人々が退場してしまったあとの冬の市場では、過去同様のプロモーション手法をまねても虚しい結果しか生まないであろうこうともまた、自ずと察せられます。

するとこれは、過去の手法が役に立たなくなったことを示すような内容でありながら、本質的な価値のためにユーザーと向き合うことを厭わないプロジェクトにとっては、励ましとなるような内容にも思えます。流行りの手法にまどわされずに、自分たちのやりたいことを貫けばいいんだ、そう思えるからです。

トークンがもつ強力なインセンティバイズ能力に依存しすぎずに、当たり前のようにプロダクトマーケットフィットを見ればよいわけですし、もっと古い言葉でいえば、マーケティングの4P(Product / Place / Price / Promotion)が意外にあてはまるのもNFTコレクションのおもしろいところです。これは、昨日発表した「遠野の新規NFTコレクション」でも強く実感しているところです。

日本でDAOを組成するにあたっての可能性、文字通り、さまざまな組み合わせの可能性をそれぞれに評価してくれている非常にありがたい資料となっています。今後、いろんな場面で活用できそうな内容なので取り上げました。

ちなみに、私のDAOの法律面への興味は、Web3のプロジェクトを立ち上げた時に自然と発生してしまう広義のDAO(その定義は「見知らぬ人々が、インターネットを介して一緒に作業するための、安全で効率的な方法」です)について、関わってもらったメンバーのやりがいのみに依存した甘な組織にはしたくないという思いからきています。

具体的には、プロジェクトに参加するときには秘密保持契約を交わしたりはしないんですが、支払いが発生するときには業務委託契約や共同開発契約を交わす、というようなことです。もちろん、株式会社や合同会社といった法人も活用し、税金も納めます。

外見としてはゆるっとDAOに見えているプロジェクトの裏側が、実は日本国で事業をするうえでのルールに則っているという当たり前の話で、それは「遠野の新規NFTコレクション」でも実践されています。ところで、それって他ではどんな風にやっているんでしょうか? 気になります。

4 / アイデンティティえとせとら|Web5? ジャック・ドーシーのWeb3批判(3/3)

齋藤精一さんと若林恵さんのポッドキャストで、3週にわたって取り上げられたWeb5やDID(分散型ID)の最終話。海外ニュースを典拠としてさまざまな見方を紹介しながら、実に複雑なWeb3やWeb5の話を時間をかけてたどってくれる貴重なコンテンツです。

この手の話について気になっていることを所感レベルで記しておくとすると、投機性を嫌うWeb3モラリストがそれでもブロックチェーンの魅力について語るときに持ち出すDIDやSoulbound Tokenの話については、私は態度を保留しています。技術的に可能なことを示しているだけの話が、なぜか一足飛びに新しい思想や社会システムの話につながっていて、そのロジックが未検証であると感じられることが多いためです。

それは、ジャック・ドーシーやヴィタリックの発言が無条件に福音だとは思えないというだけのニュートラルな態度だとは思うんですが、場所によってはその考えのほうが少数派となることもあるので、それに流されてしまわないように、自分のいまの考えに碇をつけて沈めておこうと思います。

5/ 総務省「Web3/メタバース」研究会に画像提供しました【と、Web3≠メタバースでは!? の話】

総務省の「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」なる会議で配布された資料において、「Web3」と「メタバース」の概念に混同があることを指摘したねむさんが次のようなコメントを引き出したという話。

研究会としてもWeb3とメタバースは別概念として認識しており、誤解を招かないように今後の説明等の際にもこの点留意したい

よかったですね。今後この認識をどんどん広めていきたいものです。ちなみに以下はねむさんによる定義です。

「Web3」とはブロックチェーン技術を用いた分散型インターネットのこと、一方で「メタバース」とはオンラインの三次元仮想空間のことで、これらは全く別の概念です。

細かいことをいえば個人的にはもうちょっと違う作文にしたいんですが、別物であることには代わりありません。書店で情報をお探しの際にはどうぞお気をつけください。

Mirrorが発表したサブスクリプション機能。現状はできることが限られていますが、「こんな使い方ができるのでは?」と想像をめぐらせるのが楽しい。一方、前澤さんのMZDAOの月額500円のコミュニティのほうは「こんなのはDAOじゃない」などと話題になっています。もし、MZDAOはダメだけどMirrorのサブスクはOKと思った人がいたとしたら、自分のバイアスを点検して笑い飛ばしたほうがいいかもしれません。

私にはどちらも現実的なソリューションに思えました。これを私が肯定してしまえるのは、私がWeb3ドリーマーではなくWebリアリストだからなんだろうなと、今週号を書いているいまならわかります。Web3かWeb5か、DecentrarizedかDistributedかはどうでもよくて、ユーザーにとって身近な価値の方が重要だとする考え方です。

そのように肯定しつつ私がMZDAOに申し込まなかったのは、10万分の1に薄められた当事者性にまったく興味が持てなかったからです。アーリーメンバーだからと言われて入ったDAOにすでに数百人が参加していることを知って「ああ、ただの購入見込み客として呼ばれただけじゃん」と思うときのあの気持ち。また、この人数のコミュニティを運営するのは並大抵のことではありません。けんすうさんですら、Discordに1000人以上集めたコミュニティ(Cryptance)を管理できなくて放置しているくらいですから、その100倍の人が来たらどうなるか用意に想像がつきます。

7/ Facebookの変化は「これまでのSNS」の終わり…すべてがTikTokになる?

いまではすっかり忘れ去られてしまっているようなことですが、Facebookのメイン画面がウォール(自分の掲示板のようなもの)からニュースフィード(友人の投稿の一覧)に切り替えたのは2011年のことです。インスパイアされたのは、言うまでもなくTwitterのタイムライン。つまりFacebookはその時代に最善の情報配信の方法を選択するのに躊躇のない企業だというわけで、その最新形がTikTokということになります。

ソーシャルグラフを土台にするのではなく、ユーザーの行動と機械学習の成果によってレコメンドするというやり方は、2018年頃にはすでに次のトレンドとして業界内では把握されていました。TikTokにしてからが、Bytedance社が中国で提供する人気ニュースアプリToutiaoのレコメンド技術をうまく横展開した成果の現れなわけですから、その頃から世界的な開発競争がスタートしていたと言えるわけです。Facebookのほうがポピュラーな地域では想像が難しいかもしれませんが、この分野におけるBytedanceの強さは際立っていて、「Bytedanceはいかにして世界で最も価値のあるスタートアップになったか」といった記事でもその一端を知ることができます。

また別の記事になりますが、「Facebookがついにニュースを見限った、その3つの理由とは?」では、Facebookとメディアをめぐる過去の経緯が実によくまとめられています。ここからわかるのは、Facebookは常にメディアやニュースそのものには興味を示してこなかったという単純な事実です。興味があるように思える瞬間があったとしても、こうして行動だけ並べてみると、あらためてその興味のなさがわかります。

というわけで、カメレオンのように時代にあわせて色を変えてきたFacebookは、Bytedanceに比べて遅れつつも、再びしっかりと今の時代に合わせてきた、というわけです。砂糖が入ってさえいれば、売るものはキャンディでもチョコレートでもなんでもいい、というように。

一方、この現象をクリエイターの目線から見てみると、ソーシャルグラフを超えて本当に届くべき人に届けられるレコメンドということになるわけで、そうなれば本当に楽しみです。また、それは同時に、自分を客観視する能力を失った老経営者・老評論家が人権意識の低い投稿を垂れ流し、そこに「いいね!」が殺到するという地獄のような光景が私のところに届いてしまうことも防げるはずなので(というか、そうあってほしい)、その意味でも大歓迎したいことです。

8/ ふるさと納税に対する代表的な批判に思うこと

菅元首相が「ふるさと納税」という制度を誇っているツイートが目に留まり、それに対するリプライを覗きに行ったら、よくある批判がぶら下がっていました。都市部の税金が流出している、というやつです。

欠陥を挙げようと思えばいくらも挙げられそうなこうした大規模なリバランスの政策を本当にやりきるのは力のある政治家にしかなせないわざで、本当にすごいことだなと思っています。

短期的かつ狭域的に見れば都市部の税金が流出していることが問題に見えるかもしれませんが、地方で生まれた人間が地方でそのまま働いて暮らしていけない環境を政策として推し進めてきた何十年かがあることを思えば、地方から都市部に税金が流出してきたともいえるわけで、そのリバランスに着手したことを私は大きく評価しています。

自分にはまだぎりぎり牛肉の輸入自由化(1988年)と米の輸入自由化(1994年)などの意思決定がどういう変化を生み出したかについての記憶があるし、都市部への人口流出がまだ激しくない頃に、その土地で生まれた人がその土地に働いて暮らして賑わいを作り出していた頃の記憶があるので、仕事を得るために家族がバラバラにならなければ生きていけない今の地方の状況が当たり前のものだとはまったく思えないわけです。

こうした状況は何十年もかけてすでに多くの人にとって当たり前のものになっているのかもしれないし、それに自分ひとりで抗えるとも思っていませんが、「ふるさと納税」のような大胆な制度があることで、巻き込める人の数が増えるのが実に魅力的です。いまは単なるショッピングサイトに見えてしまっているかもしれないふるさと納税サイトには、まだまだ大きな可能性があると思います。

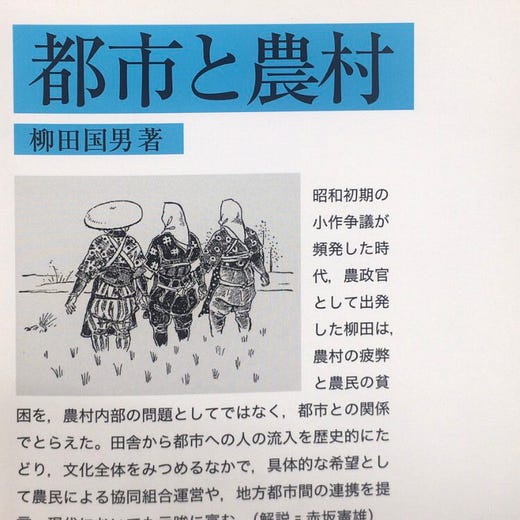

9/ 書物で学問をしようとする者は、よっぽど用心せぬとたちまち概念の虜になってしまう

柳田國男の『都市と農村』の冒頭に出てくる言葉です。Web3の話からはじまり、最後なぜかふるさと納税の話を紹介した今回のニュースレターの最後にふさわしいような気がして、紹介したいと思います。

あとがき

いつもよりちょっとだけ力が入ってしまったのがなぜかというと、「遠野の新規NFTコレクション」の発表をしたばかりだからです。自分が手を動かしながら実感したことが、強い感情になってあらわれちゃったかもしれません。このあたりのことは、ほっとテックの#028と、メディアヌップの#039で詳しく語っています。ぜひ聞いてみてください。