ユーザーはコミュニティとの対話を求め、発信者は影響力の深さを求める

週刊メディアヌップ#27

8月1日にお知らせした「遠野の新規NFTコレクション」のメンバー募集ですが、早速7名のみなさんに加わっていただき、ただいま絶賛進行中です。Discordでぽろぽろ情報も出しはじめるかもしれませんので、気にある方はどうぞ。お待ちしています。https://discord.gg/CNhDFFhqtR

今週のナイン・ストーリーズ

2022年8月17日〜2022年8月23日

Spotifyによるリサーチなので、自然、オーディオメディアのトレンドを把握する材料として読めますが、私はこれを、情報取得の動機の変化として理解しました。今週は「フォローフォロワー時代の終焉」という記事も話題になったので、「個人が情報を発信するのは何のためか?」といったことを考え直した人も多かったのではないかと思いますが、これらはいずれも、アルゴリズムによるレコメンド優位の時代における情報の乗りこなし方だと解釈できます。

私は日頃からSNS嫌いを公言していて、つい最近も「ほっとテック」で「ハッシュタグを使わない理由」なんかを語ったりしているのですが、そういう自分からすると、オーディオによってコミュニティとの対話が増えるトレンドや、インフルエンサーと呼ばれる人たちが注目集めに飽きて影響力の深さに取り組むようになるのは追い風。「ついにそういう時代がきてくれたか!」と自然に声大きくなってしまう感じです。3年前、国光さんの「承認欲求満たすSNSはもう古い」というインタビューが話題になったことがありましたが、いまはその理由が当時よりも理解されるんじゃないかと思います。

ちなみに、ソーシャルグラフに依らないレコメンデーションにずっと取り組んできたSmartNewsのメンバーの立場からすると、こうした意識の変化がTikTokの隆盛によって引き起こされたことに悔しさを感じはしますが、信じる方向に時代の針が一つ動いたことにはうれしさを覚えます。ユーザーはコミュニティとの対話を求め、発信者は影響力の深さを求める。そもそもそういうものでしたよね、インターネットって。

話の流れで、今度はアルゴリズムからの脱出の話。

今の時代って、ネットでは常にアルゴリズムが働いて、おすすめの商品がおすすめされてしまうじゃないですか。Amazonでなにかを買う時も、YouTubeで音楽を聞く時も、常にそうです。

でも、ブックオフってそういう感じがなくて、ある種の乱雑さがある。そういうのが面白いし、予想してなかった出会いがあると、僕は思うんですよ。

この後、インタビュアーは新刊書店の仕組みを説明し、ネットの外であっても商品を推薦するアルゴリズムが働いていること、そしてブックオフがそれから逃れ得ている理由を説明します。するとこれはマーケティングからの脱出の話でもあり、「月に二度も展開される新作フラペチーノの速度」には目が回ると表現する友人のつぶやきを思い出しました。私たちの生活はところによりあまりにもマーケティングされすぎていて、そこからの脱出に快楽を感じつつ、それが一時的な脱出にすぎないことに安心感も覚えてしまっている。

3/ 株式会社日本総合研究所先端技術ラボによるWeb3.0の定義

こんなことをつぶやきました。

違和感をもった該当部分はこちらです。

最初に広まったWeb3.0の概念は、WWWを考案したTimBerners-Lee氏が提唱したセマンティックWebであった。その後、2014年にEthereum共同創設者のGavinWood氏がブロックチェーン技術を用いた分散型ウェブとしてWeb3を提唱。Web3.0とWeb3は元来異なる技術を示し、混同されがちであるが、現在はWeb3を由来とするWeb3.0が広く認識されている。政府は基本戦略において、ブロックチェーン技術を活用したWeb3.0の推進を掲げている。近年ではWeb3に始まった概念を一般にWeb3.0と扱う例が多いことから、本レポートではブロックチェーン技術に基づく概念をWeb3.0として解説する。

トリビアルな言葉の違いじゃないかと思われるかも知れませんが、Web3.0とWeb3は別物であり、違う考えを示しているので、それを混ぜて使用すると、言葉に引きずられて認識のほうが歪んできます。しかもその歪みは、簡単に歴史修正の方向に向かってしまいます。気をつけたいものです。

4/ 10 best NFT utility examples and ideas

NFTに付与される外部ユーティリティのよくある事例。ひとつひとつは耳慣れたものですが、一箇所にまとまっていて利用しやすいためご紹介したいと思いました。

物理的な製品

物理的なイベントのチケット

メタバースのイベント

投票権

プロモーションコードと割引

独占動画

Ask-me-anything (AMA)

独占コンテンツ

トークンのドロップ

新しいローンチのホワイトリスト登録

5/ NFT 2.0 — The Interactive NFTs

インタラクティブなNFTのことをここではNFT2.0と呼んでいますが、私自身はこういう分類が理解しやすくて好んでいます。

NFT 1.0 … デジタルアセットの魅力。アートやPFP

NFT 2.0 … 外部ユーティリティの魅力。ゲーティングによる特典

NFT 3.0 … 内部ユーティリティの魅力。NFT自体がもつサービス性、ゲーム性

つまりこの記事でいうNFT2.0は、私のいうNFT3.0のことなわけですが、だいたい同じことを指していると思ってください。ナンバリングがどうあれ、デジタルアセット→外部ユーティリティ→内部ユーティリティと探求が進んでいる認識は同じです。もっといえば、これは人間の脳が脳幹→小脳→大脳という順番で出来ていったのと同じようなもので、更新されたら消えるものではなく、層となって重なっていくものです。

そのなかでも、大脳(この記事でいうNFT 2.0のところ)は今後どんどん成長していく部分であり、それに非常にワクワクしています。「遠野の新規NFTコレクション」がまさにその手のものであり、takeshiさんから教わった「TABLELAND」も違う方法でその方向に取り組んでいるように見受けて、非常に興奮しました。

NFTもすぐに買いました。今後が楽しみです。

6/ Electric Capitalが投資したい事業アイデア

Web3の事業アイデア集として便利なのでご紹介します。なかでも個人的に興味をもっているのが、冒頭のこちら。

DAOにメリットベースで人をオンボードするシステム:将来的にはDAOにも、一流企業のように優秀な人材が入るようになるので、トークン購入による参加だけでなく、スキルや経験をもとに”採用”できるような仕組みに投資したい。

これだけ読むといかにもよくあるビジネスアイデアに見えると思うのですが、私がこれを応用したいのはTRPGです。TRPGのセッションのなかでやりとりされている架空のお金やアイテムや魔法やタレント(人材)が、Web3の技術とアイデアによって流通可能なかたちが与えられたら、かなりおもしろいことが起こると思いませんか?

DAOは株式会社とは違うものなのだから、既存の人事ツールのようなものを想像するとそのおもしろさのポテンシャルを見誤ってしまいます。同様に、これらWeb3の事業アイデアを違う角度から見ると、このリストにもっと価値が出てきます。

そうか、「Midjourney」は前座だったのか、という衝撃。話題の「Stable Diffusion」についての記事です。詳しい使い方はこちらの記事もご参照ください。

ちなみに、以下の画像は、とあるイメージを具現化しようとしてがんばった結果、悪夢のような雰囲気になってしまった残骸です。ところどころ惜しいところはあるんですが、全体的には悪夢。もうちょっと練習します。

記事では未来に対する想像があれこれ書かれていますが、自分が確実に頷けるのはこの部分です。

あらゆるインディーズゲームやカードゲームの品質があがり、誰もが新しい世界を作ることに参加できるようになることは、とても素晴らしいことにも思える。

私は、TRPGのゲームマスターをやったり、カードゲームに関わるアドバイス業をやっていたりするので、このあたりの感覚は非常によくわかります。確実に品質があがります。

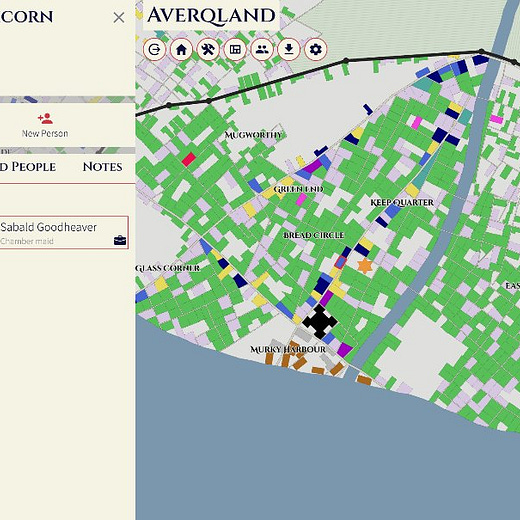

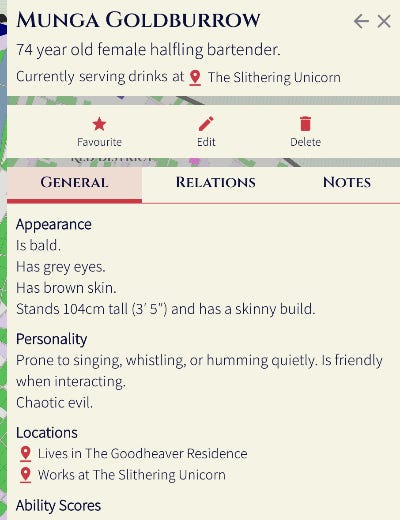

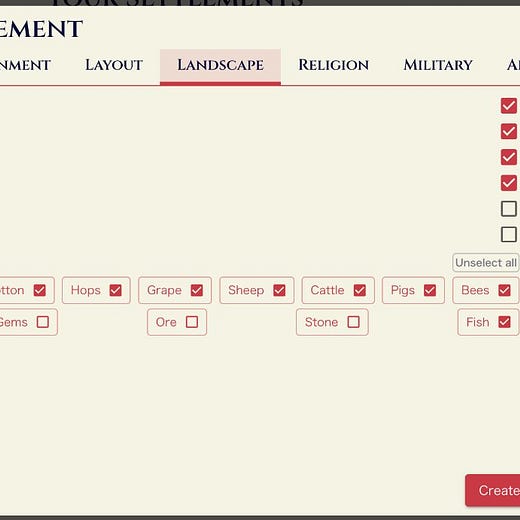

加えて、こんなツイートも目に入りました。都市とそこに住む人を自動生成してくれるツールです。

機械的知性の力を存分に借りてビジュアルとデータが自動生成される次世代TRPGを想像してみると、もうすぐその世界に住めそうな気がしてきます。今年の頭に「VRless Metaverse」というコンセプトで空想していたことが、意外と現実的な気がしてきました。

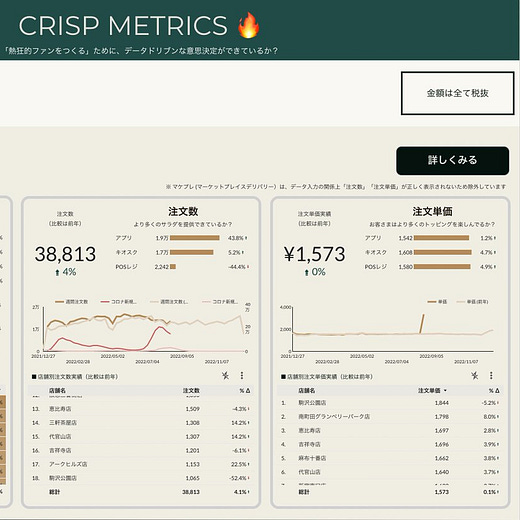

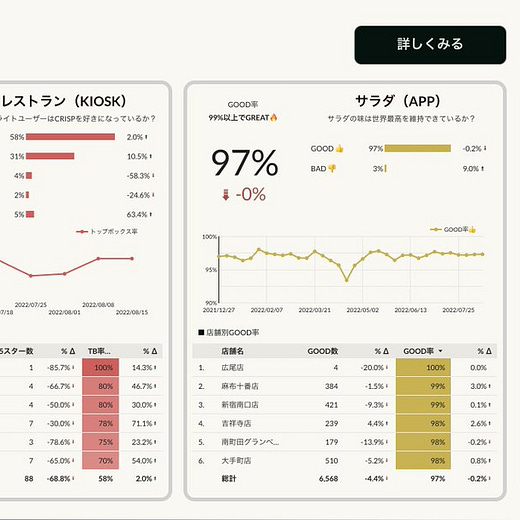

8/ CRISP SALAD WORKSのダッシュボード

すごくいい。企業姿勢がいいし、やりきるのがいいし、実装とデザインもいい。しかし何よりいいのは、データアセットをこのように共有することで、「CRISP SALAD WORKS」を自分の一部のように感じさせてしまう点。読み込んでいくと、自然とこのブランドの仲間になった気がします。

このあたりは、先日イベントで話した「アセットを共有するのがコミュニティである」という話にも通じるものがあるのですが、そういえば、Community Dashboardの重要性は今年のFRIのレポートにも載っていたのでした。

キーインサイトにはこのようなことが書かれてあります。

ブロックチェーンを利用した分散型データベースは、水質から市の予算まで、あらゆることについて安全で透明性の高いコミュニティ・ダッシュボードを実現し、国民の信頼と市民参加を向上させることができます。

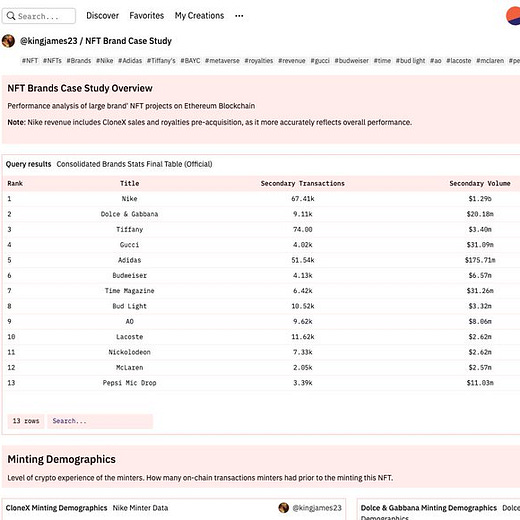

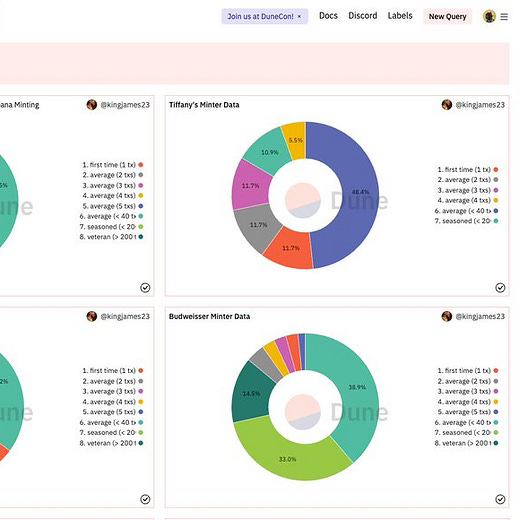

そう、こういうデータ公開に向いているのがブロックチェーンなんですよね。関連して、有名ブランドのNFTの売れ行きがどうだったか比較してくれているサービスがあったのを思い出したのでご紹介します。

話があちこち飛びましたが、つまりこういうことです。経営の意思決定の質を高めるためのダッシュボードではなく、コミュニティへの参加を促し所属意識を強めるためのダッシュボードというのがよいですよね。

9/ eBay は TCGplayer を買収する契約を締結しました

オークション大手が、トレーディングカードゲームのセカンダリマーケットの大手を約400億円で買収したという話。この分野だとスニーカーの取引が注目を浴びましたが、トレーディングカードもそれに続く形に。ある品物の値段が上がると、それを安全に取引する仲介が必要になり、そのために高いレベルの商品知識を持ちサービスを行える専門集団が必要になる、という当たり前の話なのですが、誰にでもできることじゃないんですよね。個人的に大注目の分野です。

あとがき

来週は発行をお休みします。例の「遠野のNFTコレクション」の件で、瞬間的に多忙になるためです。明日から5日間ほど遠野に滞在してきます。