世界が図書館化して誰でもアクセスできるようになるということは、歴史が終わるということ

週刊メディアヌップ#28

8月後半に「遠野の新規NFTコレクション」のアルファ版テストとロケハンで遠野を訪れていた関係で一週お休みをとり、2週間ぶりの配信です。プロジェクトが佳境に差し掛かってきてますます時間が足りなくなってきましたが、これが楽しい息抜きにもなっているので、これからも続けたいと思います。

今週のナイン・ストーリーズ

2022年8月24日〜2022年9月6日

1/ SpotifyやApple Musicの台頭で「古い音楽」を聴く人の割合が急増しており文化停滞の危険があるという主張

エンターテインメント業界の調査企業・Luminateは定期的に発表している音楽業界のレポートの中で、「ストリーミングサービスの影響で古い曲と新しい曲の競争が発生しており、新しい曲のシェアが縮小し続けている」と報告しています。

これで思い出したのが、宮台真司による2007年の以下の発言。

宮台「世界が本当に図書館化して誰でもアクセスできるようになるということは、歴史が終わるということだと思う。というのは、すべてが既知性のなかに入り込んでしまうということ。既知性というのは、入れ替え可能と同じことだよね。そういう意味で言えば、ITの進歩というのは、歴史の終わり、主体の終わり、表現の終わり、あるいは、古い意味でのコミュニケーションの終わりを意味している。」

『アクセス M2スペシャル 宮崎哲弥+宮台真司+渡辺真理』 第4弾から

どんな新作もバッハやマッカートニーの作品と比べられてしまう世界が歴史の終わりなのか、それとも、良質な作品に囲まれた楽園なのか。とりあえずシティポップのプレイリストは半ば地獄です。

2/ 企業人が知っておきたい「メタバースのリアル」…度な期待でも悲観論でもなく

「プロモーションとして何かやります」となった場合には、まずターゲットとなるユーザーがどれくらいいるのかが気になるところだと思いますが、メタバースのプラットフォームはすべて新興であってグローバルで見ても数百万、日本に限ると数十万、数万人レベルです。

今週ちょうど知人からメタバースについての相談を受けたのですが、私がその道の専門家でないことをちゃんと伝えたうえで説明に使ったのがこの記事。思ったよりユーザー数が少ないことに驚いていました。Web3のユーザーですら世界でまだ3,000万人ほどと言われているなか、メタバースはそのさらに10分の1以下です。

3/ a16zがNFTに特化したライセンス規約「Can't be evil」を発表

これがどれくらいeffectiveか確信がもてないのですが、a16zらしい名付けのうまさに半分だまされたつもりでとりあげました。このニュースレターは、受信箱のなかで私自身のリファレンスになるので、いつか出番があるかもしれないと思って。

4/ 量的引き締めの真の影響 - Ecoinometrics

近い将来に規制される可能性が低いデジタル資産 (NFT、仮想通貨ゲーム、明らかに金融商品ではないすべてのもの) は、次の強気相場でさらに成長するでしょう。

非常に明快な理屈で、DeFiと違って規制される可能性が低いNFTなどはもっと成長するだろう、という話。でも、仮想通貨ゲーム(BCG, Blockchain Game)が明らかに金融商品ではないかどうかは見方による気がします。むしろ、ゲームだと思っている人の方が少ないのだとか。それについて次のセクションで。

5/ 海外より国内のほうがNFTが盛り上がりをキープしている理由

ひとつめのスレッドをたどると、こんなツイートがあります。

海外の人がNFTを購入する理由の最大の理由は「お金を稼ぐため」です。 アートが好きだったり、コミュニティが好きだから買うという人は全体の2割以下に留まっています。

NFTがすでにそういう目的で買われているのだから、いわんやBCGにおいてをや、という感じがします。が、それは海外の話。日本ではちゃんとコンテンツでありゲームであると認識している人の割合が多いというのがおもしろいですね。自分がいま取り組んでいるサービスのターゲットがさらに明確になった感じがします。

6/ 絵描きが絵を描くAIといっしょに絵を描いた ~Stable Diffusionとあそぼう~

少なくとも、いまから数年先の未来、AIをフルに活用した作家さんがクリエイティブの一線で活躍するようになることは間違いないでしょう。

しかし、AIはあくまで「ひとつの道具」です。使うも使わないも、こだわりも自由。

スクリーントーンすら使わず己の世界をペン先とインクのみで描き上げる作家が死に絶えることはこれからも決してないであろうと、僕は思います。

MidjourneyやStable Diffusionの使いこなし方や法律的解釈、文化的考察を書いた記事は数が多くてとても手に負えないのですが、この記事は絵描きのエンジニアが創作行為への敬意を表明しながらいまできること、できないことをクールに書いていて特に印象に残りました。おすすめです。

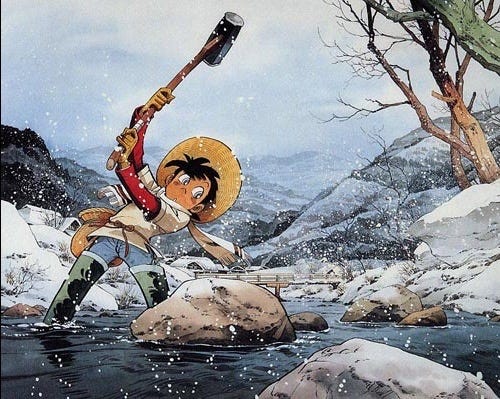

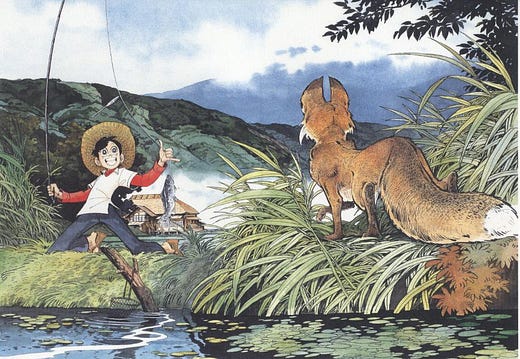

7/ 矢口高雄の水彩の技がどこから来たのか未だわからない

矢口高雄の漫画をほとんど読んだことのあるファンとして、亡くなられた後にこうして定期的に作品が話題になることが非常にうれしい。「どこから来たのか未だわからない」という表現が絶妙で、あるときから急激にうまくなっていくんですよね。上のツイートに挙げられている絵も本当にすごい。

ちなみに、個人的に繰り返し読んだのは『釣りバカたち』と『おらが村』シリーズ。なぜあんなに飽きなかったの不思議。

8/ あたらしい技術が、どういうユースケースから浸透していくか

一見、説得力があるんだけど、よく読むと実感と異なるところがありました。

初期は、スマホの特徴を活かしたアプリが少なく、古いメタファーによって作られたskeuomorphicな低品質のアプリが多かったんですが、それを打ち破っていったのがスマホネイティブで作られたInstagram(2010年)やSnap(2011年)やLINE(2011年)など。上の図だとにはSnapが抜けていたりInstagramの位置がずれているのでそれが読み取れないのですが、実際はそうです。カメラやメッセンジャーというスマホならではの機能とユースケースをとらえることが大事だった、ということですね。その後、エンターテインメントとエンタープライズに広まっていったというのはそのとおりだと思います。

9/ 【MTG】このゲームはプロキシが許可される未来から逃れられない

僕は偽造品は断固として反対だ。しかしプロキシが認められている場所で利用するプロキシは完全に悪とは思えない。これは散々語ってきたプレイ価値の担保(つまりは資産価値の担保でもある)のためだ。無論プロキシ許可の非公認大会ばかりになっては先述してきた通りゲームが死ぬ。しかしプレイヤーが居なくなってもゲームは死ぬのだ。

ちょくちょくとりあげるマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームの話。

なぜこれに注目するかというと、希少性のあるトークンを販売し、ユーザーに所有してもらうというビジネスモデルが、プロダクトマネジメントとコミュニティマネジメントにおいて長期的にどのような課題に直面し得るかという最高のユースケースだからです。企業とゲームとユーザーが運命共同体となってお互いを所有しあっている状態がどういうものか、ここにひとつの姿が読み取れます。

あとがき

富良野ホップ炭酸水にはまって家でよく飲んでます。あと、ベランダにさらにビオトープを追加してしまいました。メダカが増え続けるのが、エスカレートが止まらない。