アウラの奪回とパブリッシングの拡張 週刊メディアヌップ#6

今回のニュースレターはいつもより長いです。

ささきる(@sasakill)が気になったニュースにコメントを添えて、1週間分まとめてお送りします。今週は、ロシアのウクライナ侵攻という大ニュースがあって9つに絞るのが大変だったのですが、こんなときにこそ編集者冥利を感じます。

今週のナイン・ストーリーズ

2022年2月23日〜2022年3月1日

1. メディアの現在、そして未来 ―「同時遍在性」と「アウラ」の弁証法 / 藤村厚夫

SmartNewsのフェロー・藤村さんが2020年1月に「a-Synodos」に寄稿した記事。「メディアとは何か」「その課題とは何か」についてコンパクトにまとめたうえで、ヴァレリーの予言について踏み込んでいきます。

ヴァレリーは、「芸術」を伝達する物理学的(物質的)部分において、大きな変化が生じていることを、彼の時代のなかに視ている。そこに、テクノロジーによる変化があると指摘しているわけだ。

もう一つ大切なことを述べている。そのようなテクノロジーによる変化が、最初は人の表現の「再生と伝達」にだけ影響を及ぼすが、いずれ「芸術の観念そのもの」を変化させるということだ。

つまり、人の表現をめぐって、形式と内容の2つは、それぞれが独立した要素ではありえず、表現の形式(メディア)の変化が、いずれは表現の内容自体にも変化をもたらすのだ。

この不可分性を私は前号のニュースレターで「メディアという肉体にコンテンツという魂を呼び込む降霊術」と表現したのですが、それを藤村さんは「失われたアウラの奪回」と呼びます。

つまり、メディアとは、芸術作品を多くの人々に伝達する一方、最も重要である直接的な体験は消失させてしまうことで、芸術作品と人々とを分け隔てているものとも言える。(中略)

一回限りの体験の固有性にともなって立ち昇る輝きを指して「アウラ」というなら、メディアを通じて人々に喚起される飢渇の感情は、この失われてしまったアウラを取り返して改めて体験したいとの欲求に連なっている。(中略)

未来にやってくるメディア。それは、同時遍在性を手に入れた反面、いま・ここにしか存在しないという、アウラの輝きをも取り戻そうとする試みの向こうにあると思う。

記事はここで終わるのですが、ここから先を考えるのが実に楽しい。

失われたアウラの奪回を考える時、まっさきに思い浮かぶのは「音楽メディア」と「ライブ」の関係かもしれませんが、それは単に、一回限りの体験の固有性に「戻る」とか「使い分ける」ということを意味するように思えて、個人的には、あまりエキサイトしません。私が想像するのはそれとは別のことです。

あるメディアとコンテンツの関係が非常にうまく働いたときに、どこかで生じた一回限りの体験の固有性が、自分のなかの「いま」「ここ」に再現すること。それをもっと大げさに「復活」とか「降霊」とか呼びたい気持ちがあるのですが、そういう可能性を私は想像します。

2022年のいま、それを後押ししてくれるかもしれない技術や文化として私は「NFT」を思い浮かべますが、そうした再現や復活や降霊は、必ずしも新しいメディアを必要としないと思います。たとえば本。私たちが本を読むとき、どこか遠くの事実あるいはフィクションの伝達だけが生じているのではなく、一回限りの体験の固有性もまた生じていると言えるのではないでしょうか。圧縮された概念が私のもとに移動してきて、私の血を吸って解凍され、そこで新たな生命を得る。そしてそれは「いま」「ここ」で生じた自分だけのものである。そのような感覚のことです。

するとこれは「メディアとは何か?」という考えに対する部分的な反論めいたものになるのかもしれません。つまり「メディアとは、芸術作品を多くの人々に伝達する一方、最も重要である直接的な体験は消失させてしまう」、でも同時に、よくできたメディアとコンテンツは、その直接的な体験さえ生じさせてしまう。そんな風に思います。

2. 本の複製は長年、手で書き写すことだった / HON.jp

一般に、「メディアの誕生」は印刷技術の発明(大抵は7世紀の唐や、15世紀のグーテンベルク)と同時に説明され、それ以前は「声や身体によるパフォーマンスの時代」だと説明されます。これはちょうど、前述した「メディアによる一回限りの体験の固有性の分離と消失」という話にも対応するものです。

ですがHON.jpの鷹野凌さんの論のなかでは、「パブリッシング」という言葉が次のように拡張されます。

もう少し抽象度を上げると、「情報を複製して伝達する手段」あるいは、プロローグで記述した「著作物を複製して頒布」となるでしょう。つまり、出版物は情報伝達の媒体、メディアの一種です。もっと言えば、コミュニケーションの道具なのです。

そして、演説のような声と身体によるパフォーマンスもまたパブリッシングである、と展開します。これが刺激的でした。『古事記』でいえば稗田阿礼と太安万侶、『遠野物語』でいえば佐々木喜善と柳田國男。語りの世界と書き言葉の世界をつないだ作品に執着をもって愛好している者にとって、どちらもパブリッシングだとする解釈は実に興味深いものでした。

ちなみに、語りの世界と書き言葉の世界をつなぐという意味において、そして失われたアウラの奪回をするという意味において、私がいま大きな興味をもっているのがTRPGとリプレイです。拡張されたパブリッシングの定義によれば、そのどちらも「パブリッシングである」ということになります。

メディアヌップのポッドキャストのシーズン1ではTRPGについて語っています。未聴の方はこの機会にぜひチェックしてみてください。

3. NFTは新しいメディアである / 青木宏文

double jump.tokyoの青木宏文さんの論に同感です。私もNFTは新しいメディアだと思っています。「空想のNFTと現実のNFT」という記事のなかでは、紙やWebと同じようなものだと書きました。

では、何を記録・伝達するメディアなのか? よくある誤解は「ただのJPEGじゃん」「右クリックで保存できるじゃん」という批判に代表される画像や文章を保存するものであるという考えです。もちろん、ブロックチェーン上に画像や文章をのせることもできますが、本質はそこではありません。

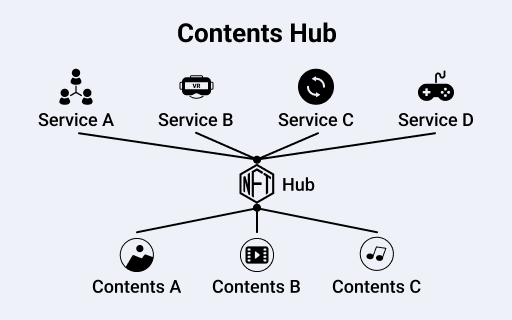

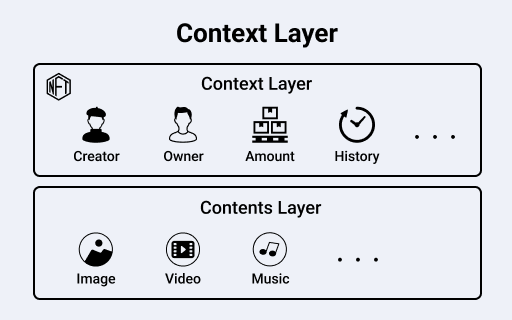

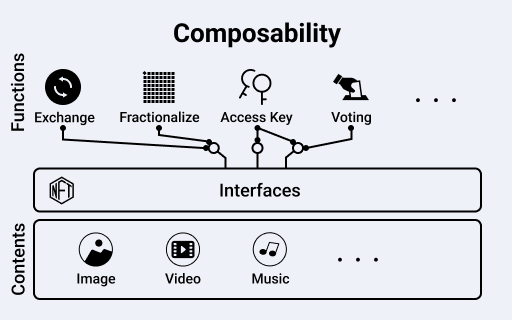

NFTのメディアとしての本質とは何か? 青木宏文さんは「Contents Hub」「Context Layer」「Composability」という3つのキーワードを使ってその説明を試みています。

同様の内容をnoteに整理した記事もこちらに公開されています。

ちなみに、今週は「NFTは新たな信仰のかたちとなるか?」という興味深い論考が美術手帖に掲載されました。しかし私のいまの気分としては、宗教か信仰かといった論には飽きてしまっています。いまはより具体的に、どのようにアウラの奪回ができるか、どのようにパブリッシングを拡張していけるか、そのことに関心が向いています。

4. 大塚英志が語る、日本の大衆文化の通史を描く意義 「はみ出し者こそが権力に吸収されやすい

『日本大衆文化史』の刊行は2020年9月、このインタビューの掲載は同年12月。本はもちろんインタビューにも重要な論点が多く含まれていますが、今週これを取り上げてみようと思ったのは、以下の部分が理由です。

大政翼賛会、近衛新体制は大衆に「自分たちが参加している」という意識を持たせるのが大事なのだと気づいていた。そこではアマチュア、素人が「表現した」つもりになって実際は「参加させられている」存在に劇的に変容していく。「素人」で翼賛体制用語なんですよ。重要なのは共通前提としての「世界」を誰かが「管理」するという考え方が昭和に生まれていることです。そしてこの「参加するアマチュア・素人」問題は今日まで線を引ける。(中略)

ただし、戦時中のメディアには新聞・雑誌のような印刷メディアとラジオ、あとはクチコミしかなかった。戦後はそこにテレビが加わり、90年代以降に双方向性的なインターネットが出てきたときに――近代に夢想された「誰もが参加できるメディア」という理念がついに具体化してしまう。つまり戦時下の問題は、現在の問題になりやすい。

前半の段落は、クリエイターエコノミーという掛け声が単なるギグワーカー動員のためのコマーシャリズムになってしまってないかという論点に接続します(参照「クリエイターエコノミーという言葉がシュガーコートしているものとWeb3」)。

そして後半の段落は、ロシアのウクライナ侵攻においても、私たちのネット上での振る舞いが計算可能性のなかに取り込まれていることに注意を促すものです。

よく「自分ひとりが発言したり行動したりしても無力だ」という人がありますが、むしろ逆です。大いに影響力があります。問題は、その力をうまくコントロールしてしまおうと考える人々が存在し、私たちがそれに無自覚であることです。

5. ロシアのウクライナ侵攻から考える「台湾有事」に備える情報・コミュニケーション戦略 / 阿子智子

東京大学大学院総合文化研究科教授の阿古さんの寄稿。香港や台湾などの情報を得るときにはいつも頼りにしています。

中国やロシアのような権威主義体制の国が情報技術を駆使して行う情報戦・世論戦に、民主主義国家はなんとしても打ち勝つ必要がある。悪意ある情報の流布に影響を受けないよう、偽情報を特定するためのファクトチェックに力を入れ、タイミングを見ながら抗議を行うなり、修正を依頼するなりすべきであろう。冷静かつ迅速に情報を分析し、自国民が誤情報や偽情報に煽られることのないように、注意喚起を行うことも重要だ。中国が力を増す中で、「台湾有事」へのリスクが高まっていることは確かであり、どのような状況にも対応できるよう、国防や安全保障に関するハードの側面で備えることも重要だが、中国の武力行使を絶対に許さないためにも、情報とコミュニケーションに関する戦略を一層強化すべきであろう。

これを読んで「当然だ」と考えるか「大げさな」と考えるかは、ディスインフォメーションがどれくらい世の中に蔓延しているかの認識次第です。今はロシアのウクライナ侵攻に関連した様々な報道によって、情報戦・世論戦に対するガードが上がっている状態だと思いますので「当然だ」と思う人が増えているだろうと思います。しかしこれは、1) 常に仕掛けられている戦争であり、2) それに対する私たちのリアクションも計算可能性のなかに含まれています。この2点に注意する必要があると思います。

では自分はどうしているのかというと、国際や政治に関するニュースに飛びついて反射的にTwitterやFacebookに何かを書き込むことはしません。代わりに、本を読んでゆっくり考え、もっと遅いメディアに考えを書き込みます。一個人にも十分な影響力があると考え、しかしその力を都合よく利用されないためにです。

6. 柳田國男のデータベース作りについて

『感情化する社会』の刊行は2016年。その内容は「atプラス」にも掲載されてウェブでも読むことができます。それに対して、大塚英志さんが新たにコメントをつけてくれています。

柳田國男のデータベース作りとは何かを考える前に、いま私たちが「歴史」だと考えているものが何なのかについての説明を引いてみたいと思います。

例えば、私たちは今も大きな出来事を境に「歴史が変わった」と言いたがる傾向にあります。2000年代初頭は「9.11」、つまりアメリカでの同時多発テロで世界は変わったと多くの現代思想家たちが熱心に語りました。しかし、いつの間にか3桁の数字によって示唆される「歴史が変わった」重要な出来事は「3.11」、つまり東日本での地震と原発事故に取って代わりました。海外の学会などに行くと、かつて9.11に饒舌だった顔ぶれが、今度は「3.11」に饒舌だという光景に結構遭遇します。

続けます。

しかし、今、私たちが「歴史」と思い込んでいるのは、このような「英雄と災厄」の物語のことです。「公文書」が例え為政者の記録であっても、それが不都合なことも含め正しく記録してあれば、そこから抜け落ちる領域があったとしても、相応に正確な歴史が描けるわけです。だから公文書改竄に問題がないと考える人は歴史に根拠などいらない、ただ心地よい物語であってくれと言っているに等しいわけです。

それに対して柳田は、数字でも英雄でも災厄でもない方法によって歴史を描こうとします。そしてより重要なことは、それによって「社会」の基盤づくりを考えます。その方法がデータベース作りです。

柳田は幾度か民俗学の専門誌を創刊してはアカデミックなメンバーと対立して喧嘩別れする、ということを繰り返してきました。アカデミシャンたちが考える雑誌とは学会報や紀要、つまり、学者たちが学術論文を書くための雑誌、学術成果を発表する場です。つまり、アカデミシャンのための雑誌です。しかし柳田が考えた雑誌はデータベースとしての雑誌です。一般の人々が「報告」、つまり、それぞれが書き留めた眼前の日常の記録を短文(200字程度と示した時もありましたからtwitter並みです)を投稿するメディアとして常に構想されました。そうやって「報告」をシェアするわけです。そして投稿からなる雑誌が1年分たまると必ず「索引」を付しました。つまり、検索機能を持たせたわけです。

続けます。

しかし、今、柳田のこのような営みは「データベースづくり」という一言で理解できます。柳田は「日常」の歴史をデータベース化し、タグ付け、そして検索可能なものとしてシェアしようとするとともに、このデータベースそのものをオープンソースにして、利用者が同時に自ら更新できるものイメージしていました。つまり、柳田の考える雑誌は今日のSNSです。それをコンピュータもWebもない時代に考えていたわけです。そういう仕組みがあって初めて彼の学問は理想論でなく現実に「主権者」の「方法」になるわけです。

翻っていま、私たちの目の前には、容易に書き込みと閲覧が可能なデータベースとしてのソーシャルメディアがあります。それは現在、コマーシャリズムやプロパガンダの道具として活躍しています。しかしそれを「歴史」や「社会」の基盤として使うこともできるのかもしれません。私はこれを、ソーシャルメディアに対してみながまだうぶだった頃の言説への回帰として言っているのではありません(e.g. 東浩紀さんの『一般意志2.0』など)。もっと古く、柳田國男まで戻って、その巨人の肩の上に立つことで違う景色が見えるかもしれないと、そんなことを思います。

7. Qアノンの“Q"の正体が判明か。研究チームが背後にいる2人を名指し

継続的にウォッチしているQアノンの正体についての話題が、HUFFPOSTと朝日デジタルに掲載されていたので紹介します。記事では、南アフリカのソフトウェア開発者ポール・ファーバー氏と、昨年まで札幌在住で現在はアリゾナ州で連邦議会選挙に立候補しているロン・ワトキンス氏のふたりがQの正体だと名指ししています。

この話題については、Web論座に掲載された清義明さんの記事「Qアノンと日本発の匿名掲示板カルチャー」と映画『Q イントゥ・ザ・ストーム』が詳しく、ご興味をお持ちの方には一読をお薦めします。

なぜ私がこの件に関心を持っているかというと、UGCのもっとも愚かしくもっとも恐ろしい一面を象徴する事件だと思うからです。そして、自分もそこに含まれていると思うからこそ、目が離せないでいます。

8. コメンテーターは「ニュースのおすし屋」/ メディアトーク

朝日デジタルの「コメントプラス」の中の人が、そのコンセプトや運営について率直に語っている回の後編。

興味深かったのは、「ニュースをいかに届けるかよく考えるようになって、記者時代よりもニュースのことを真剣に考えるようになった」というような発言に出演者たちの共感が集まっていたところ。デジタル化というのはつまるところ流通の変化なわけですが、コメント機能やポッドキャストやニュースレターやサブスクといったサービスに関わることで、ディストリビューションに対する当事者性が芽生えてきたという話だと受け取りました。あわせて、「朝日デジタルのライバルはもう読売オンラインなどの同業種ではない。Netflixである」といった趣旨の発言も印象に残りました。これもまたデジタル化の影響で、流通が一本化したことでいまやあらゆるサービスが競合となるという状況認識からくるものです。

ニュースを単独のプロダクトとして捉えるのではなく、ユーザーに向けたサービスだと捉える意識の劇的な変化(私その言葉の使用をあえて避けているのですが、簡単に言うと「DX」です)が実際に起こっていることが、番組の出演者の反応からはっきりとわかって、朝日デジタルの購読者でありリスナーである自分が喜びました。今後が楽しみです。

今日的な洗練されたアプリの(あるいはウェブの)製品にはプロダクトマネージャーの存在が欠かせないわけですが、それって実は舗装された道路でしか走れないスポーツカーみたいなもんじゃないかと疑ってみるのによい材料となる記事です。どんな場合にスキルの不足が生じ、どんな場合にはそれが生かせるのか。それらを腑分けしつつ、同時に、スキルを伸ばす計画も立てられそうです。Web3 PMだなんて砂上に砂城を建てるような概念の遊びだと思いましたが、予想外に応用範囲が広い記事でした。

関連して、過去に書いた「ディレクションの行方」という記事から引かせてください。

オーケストラを指揮し、よい音楽を生み出すにはディレクションが必要だ。しかし、規格通りの建物や自動車をつくるのには必要ないかもしれない。それよりも再現性の高いプロダクトマネジメントが必要とされる。

すると問題は、こう言い換えられる。いまのウェブやアプリのプロダクトは音楽に属する事なのか、それとも建物や自動車に属する事なのか?

かつてそれは音楽に属することだった。重機と工場ではなく、オーケストラによって生み出されるものだった。いまでは、ディレクションの効いた音楽は簡単には手に入らないものになってしまった。

つまり、いまは再び音楽が帰還した時代なのかもしれません。そう思うのは楽しいことです。

今週は以上です。

あとがき

ニュースレターだけでも長いのに、今週はこの他に2本の記事を書きました(『グレート・ギャツビー』についてと羊をめぐる冒険TRPGリプレイ)。そして明日からは、ポッドキャストのシーズン2「遠野物語を世界一おもしろがる人々」全4話の配信を開始します。アウトプットがインプットを呼び、インプットがアウトプットを呼び、止まらなくなってきました。