週刊メディアヌップ#61

AI生成小説について

2週連続の発行です。習慣として定着するかどうかの第一関門はクリアできました。

今週つくったもの

バイブコーディングで息を吸うようにアプリを作っています。そのほとんどが、特定の用途にしか役立たないファミリーアプリのようなものなのですが、成果の一端を披露したくなって紹介します。

#1 関係地 〜あなたと地域の関係値〜

制度の意義に照らして考えたときに、ふるさと納税は「何の」返礼品を選ぶかと同じかそれ以上に「何処に」寄付するかが大事である、というきれいごとを大真面目に考えているものとして、自分が過去に何処の地域に寄付してきたかが気になってこんなアプリを作ってみました。

寄付データのXMLをアップロードすると、以下のような画像が書き出されます。これは、私が過去4年の間に行った寄付地をビジュアライズしたものです。

青森や秋田が空白なのが気になってきたので、今年は寄付してみようかと思ってます。

ちなみに、対応が確認できているのは「ふるさとチョイス」と「楽天ふるさと納税」。たぶん「さとふる」も大丈夫だと思います。アップロードされたデータはJavascriptによってブラウザで処理されるので、運営者の私(サーバーサイド)に送信されることはありません。気になる方は、個人情報に気兼ねなく利用してみてください。

(制作時間2時間半)

#2 ニシオギ杯 〜ポケカ自主大会運営アプリ〜

ポケカの自主大会を運営し始めて今月で丸一年。今後も長続きしそうなので、システム化をしました。

ニシオギ杯 https://nishiogihai.replit.app/

参加者を登録し、対戦組合せを発表し、勝敗を記録し、順位表を記録する。これだけのことではあるんですが、紙でやるのに比べて正確で、かつ、データの再利用性が高いので、大会を運営している側としてはおもしろい。思わず、過去全13回の大会情報も入力してしまった。

こうしたアプリには「トナメル」などの有名なものがあるのですが、Google / Appleアカウントでのログイン等が必要だったりして、スマホをもっていない小学生には利用しづらい。そこで、参加者登録と試合結果の入力は会場に設置したタブレットで入力することを前提としたアプリを作りました。大規模な運用には向かないけれども、100人未満の小学生向けにはちょうどいい、そういうファミリーサイズのアプリです。こういうのがバイブコーディングでつくるジャンルとしてちょうどいいんですよね。

(制作時間3時間半。ワールドシリーズの決勝を見ながら)

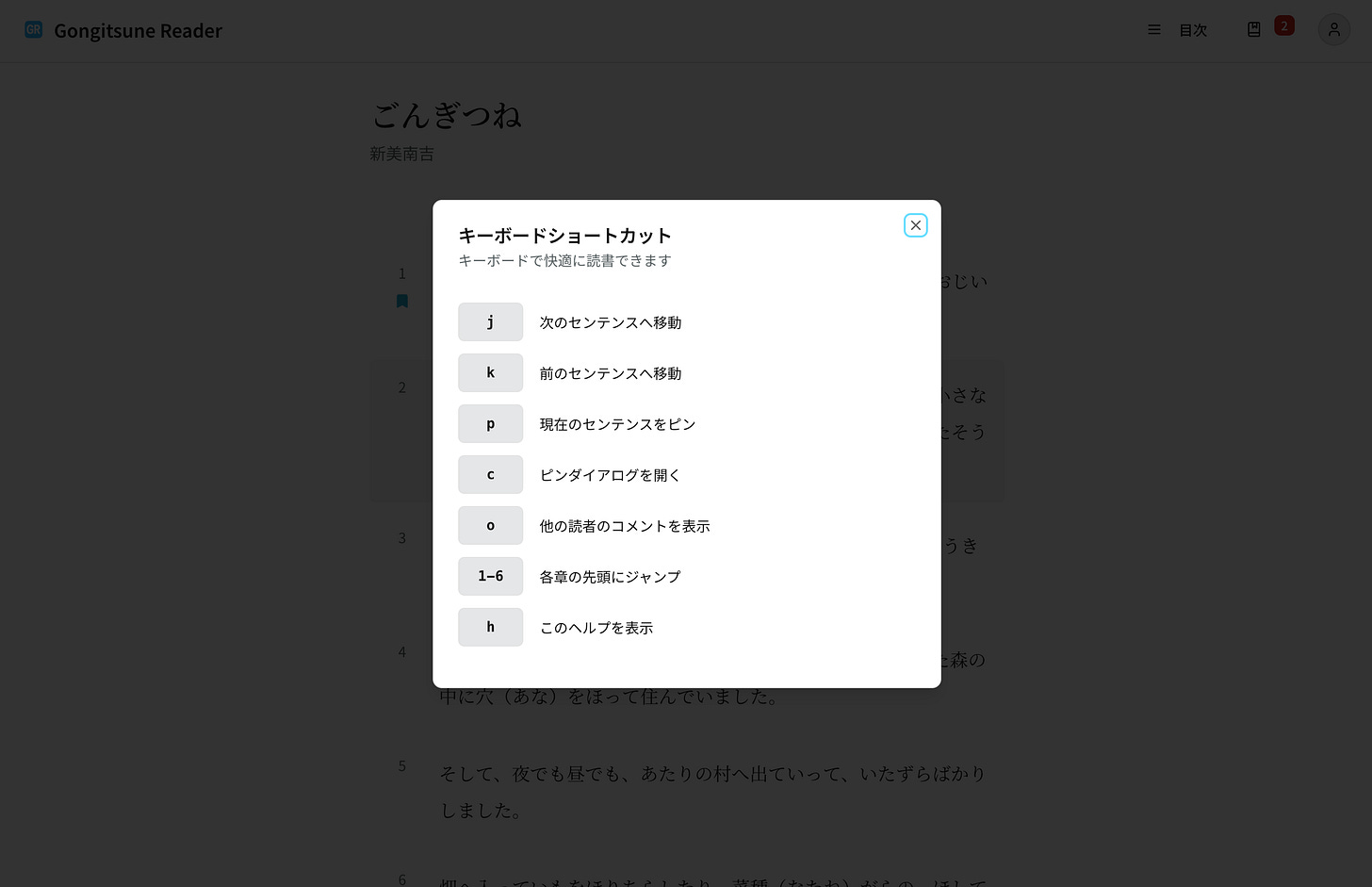

#3 Gongitsune Reader / ごんぎつねリーダー

ごんぎつねは死んだのかどうか問題を語り合うのに精読が必要だなと感じて制作しました。一文ごとにピンしたりコメントしながら読めるごんぎつね専用リーダーアプリです。

こだわったのは、キーボードショートカット。デスクトップ版でしか使えませんが、j / k / p / c / o などのキーを押しながら読み進めることができます。

私は以下のようにコメントをつけながら精読していく予定ですので、みなさんもよかったら「ごんぎつね」を再読、精読してみてください。

ちなみに「ごんぎつね」はすでにパブリックドメインになっているからこういうことができるわけですが、同様に、『遠野物語』アプリも作ってみようかな。

(制作時間3時間。都内を電車で移動しながらスマホで)

今週の話題

#1 『世界の土偶を読む』を読む〜竹倉土偶論に考古学はどう向き合えるか

記事はすでに3本公開されています。

考古学会のアウトサイダーである竹倉史人さんが書いた『土偶を読む』から生じた議論は、考古学会側の反論である『土偶を読むを読む』で決着したのかと思っていたのですが(なぜならば、竹倉さんおよび出版社からの表だった反論がなかったため)、なんとなんと、時を隔ててしっかりとした反論が行われ、その議論に、考古学会側のメンバーが真正面から向き合った記録というのがこれら一連の記事です。反論したのは晶文社編集部の江坂さん。冒頭のスリリングな部分を引用します。

山田先生は『土偶を読む』を学術書とは認めない、とおっしゃっておりました。学術書とは認めていない本に相対する非学術書である『読む読む』をもってして、「学術的な決着がついた」とは、一体どういうことかと。学者ではない(アカデミズムに属していていない)在野の縄文ファンである縄文ZINEこと望月昭秀さんが書いた、学術形式に則っていない非論文=一般書に書かれている内容が「学術的な決着をもたらす」ことがあるのだろうか……?

この先、どんどんおもしろくなっていきます。

『土偶を読むを読む』を読んだときに、「やはりアカデミズムのアウトサイダーの言うことは信用ならない。学者の言うことこそ本当だ」と盲目的に思ってしまったみなさんにこそ読んでほしい。

#2 遠野ホップ使用「一番搾り」がビールの世界的コンペで最高賞

「とれたてホップ 一番搾り(通称・とれいち)」の季節ですね。

遠野ではこれが地ビールのように愛されているのですが(全国流通するマスプロダクトのビールなので本来の地ビールとは違うわけですが、これだけ「遠野」がフィーチャーされているとそのような感慨を抱く、ということ)、いやー、本当に毎年味が違っておもしろい。ボジョレー・ヌーヴォーを飲むと一言コメントしたくなる気持ちに近いのかもしれません。

今年のは、ホップの香りがマイルドというか、少し奥に引っ込んでいるというのか、飲みやすい系の味だったように思います。ぜひコンビニで手にとってみてください。

#3 AI進化でブルーカラービリオネアが増加

今週、話題にする人が多かった。日経新聞の記事はペイウォールがあって共有しづらいので、こちらを。

AI進化でホワイトカラー就職難。米国でブルーカラービリオネア増加? 日本はどうなる? / 高橋成壽

AIの普及でホワイトカラーが失職し、ブルーカラーが潤う現象を、フォーセリアの住民(『ロードス島戦記』や『クリスタニア』の読者のこと)はこの言葉を通じて知っています――「ソード・ワールド」。

そして、本当のソード・ワールドは、AIが真に普及し尽くしたあと、人間がAIのリソースにアクセスできなくなったときに始まる。つまり、魔法が高度に発展し、誰もが魔法を使えるようになって本来の技術へのアクセスが失われたあとに、魔法そのものが失われてしまうと、人は無能になってしまう。そのときにものをいうのは「力」である(「剣」である)、というような世界です。

35年前から親しんできた世界にまた一歩近づいたという感慨を抱くニュースだったので記録しておきたく思いました。

#4 「ゲド戦記」最後のエピソードが刊行! 訳者・清水真砂子さんが振り返る「人生を生き直す、翻訳という旅路」

訳者の清水真砂子さんのインタビューが公開されていました。

これを読んで、自分はまだ『ゲド戦記』をちゃんと読めていないんだなと気づかされた。特に後半の作品。つまり、著者や訳者が晩年になって手掛けた部分の滋味が、つかめていないんだと思う。

たとえばこういう部分。

――6巻『アースシーの風』でゲドがはじめて登場するシーンは、足の部分から描かれます。頭部は木々の葉の中に隠れ、脛(すね)しか見えない。木に立てかけたはしごからスモモを手に降りてきた70かそこらの老人のゲドのシーンを、清水さんは好きだとおっしゃっていますね。ゲドはテナーと、ひどい虐待を受けテナーの養女となった少女テルーと、家族となり、彼女たちの留守を守って家のことをしています。

4巻以降の作品を通して私はあらためて作者のル=グウィンは日常を丁寧に生きてきた人だと感じてうれしくなりました。生活のことや、天気で空を見るのでも、人との付き合いでも、原文からちらっとにじみ出ることがあるんですよね。

この先、自分が年を取りながら楽しめる作品が残されていることが楽しみになったし、自分もまた、年を取りながら小説を書き続けたい。そうでないと書けないものあるんだもの。

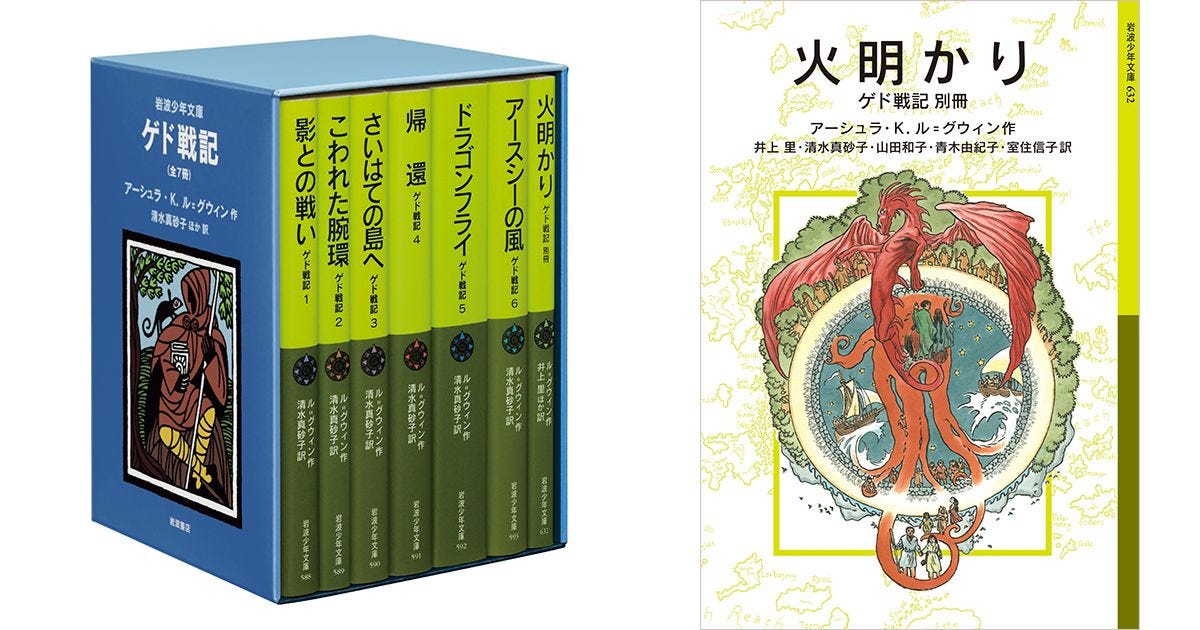

#5 ショパンコンクールの採点表のビジュアライズ

大会終了後、2週間が経って、各審査員のラウンドごとの審査表が公開されました。元データはこちら。

これを使ってショパコン鑑賞アプリを作ろうと思っていたんですが、さすが人気のコンクール、すでにいろんな人がビジュアライズに挑戦していました。

こうやって延々と楽しめるからショパコンは楽しい。

ちなみに、ショパコンの楽しみ方はこっちで語りました。

#6 AI生成小説について

まだまだ議論が続いているようです。たくさんの意見の表明があるのでリンクしきれないのですが、代表としてひとつ。

さまざまな意見に目を通して感じたのは、以下のようなことです。

生成AIの技術を否定している人は見当たらない

AI生成小説の質の低さを嘆く人が多い(ただしこれは、質が低い場合にのみ「AI生成小説だ」と気づかれるという悪目立ちバイアスがあるからで、質が高い場合にはそれを気づかれていないという点に注意)

AI生成小説の量の多さを問題にする人が多い。なぜなら、その量がPVにつながり、PVがランキングアルゴリズムにつながり、ランキング掲載可能性が減った作家からすると不利益を被っているという話になるから。だからその量の多さはプラットフォーム側(「カクヨム」)が制御すべきだという論につながる

つまり問題は、「生成AI」や「AI生成小説」が問題になっているというよりも、CGM(消費者生成メディア)の運営方針の話に過ぎないとも言えます。実はあまりおもしろい話でもないという。

それでも私がこの問題に関心があるのは、自分もまたCGMの運営を20年近くやってきたからで、「自分だったらどうするか?」と考えるのを止められないからである。「カクヨム」を運営している「はてな」がこの問題をどう思っているかについては、(いまのところ)わからないわけですが、それを想像するのを止められない。

こう考えてみましょう。

質を理由に作品を除外することはできない。質を基準にすると、AI生成作品のみならず、人間が書いた作品も数多く除外されるから。CGMというサービスの性質上、それは実行不可能

量を理由になんらかの制御を加えることを検討する場合、まず、その量が本当にネガティブなインパクトを与えているか調べることになる。その結果がイエスの場合(つまり悪いことが起こっているなら)、答えは簡単。投稿数の上限を設定すればよい。ところが、ノーだった場合は考えもの。つまり、読者がその大量の作品を喜んで読んでいることがPVや再訪率などで明らかな場合、量を理由に制御することはできない。

質も量も制御の理由にならないとすると、残るのは「CGMとしての哲学」か「作品を投稿する作家たちの機嫌の天気予報」か。

想像するに、ウェブ小説の投稿サイトにはそこまでの哲学はないだろうと思いますし、必要ないとも思います。でも、はてなという会社自体にはそうした哲学を持っている人がいます。そしてまた天気予報も無視できない。だからまだしばらくはこのまま。そんな感じなんじゃないでしょうか。でも気になる。読者としても、作者としても無関係なウェブ小説のプラットフォームなのに、とても気になります。

あとがき

今週末は、パシフィコ横浜で開催される「ふるさとチョイス大感謝祭」の会場で、ご当地ボードゲームのブースを出展します。立ちっぱなしで案内と試遊をするので、へろへろになりそう。よかったら応援にきてください。