生まれながらのUGC狂どもに捧ぐ 週刊メディアヌップ#1

「Nup」はアイヌ語で丘原の意味。今週の見晴らしはこんな感じです。

初めてこのニュースレターを受け取るみなさんへ

はじめまして。メディアヌップは、ささきる(@sasakill)が気になったニュースを1週間分まとめてお送りします。

以前からこのこのニュースレターを受け取っているみなさんへ

こんにちは。これまで、ポエムやメモランダムを投稿する場所として使っていましたが、あちこちに書き散らかしているアイデアを一箇所にまとめておきたいと思って、ニュースレターという形式をとりました。「ささきるがどっかで何か書いてたなあ」と思ったら、基本的にここだけ見れば大丈夫、というものにしたいと思います。

今週のメディアヌップ的ニュース

2022年1月19日〜2022年1月25日

The Web3 Debate

日本でも話題になった本『the four GAFA 四騎士が創り変えた世界』(2018年)の著者スコット・ギャロウェイに反論した記事。ディベートを具体例にして、誤った論点を指摘しています。

Web3を語るときにcentralizedを全否定するのは単なるプロパガンダにすぎないので、そのスタイルがずっと気になり続けてきたんですが、どうやら議論が成熟してきた兆しを感じます。centralizedかdecentralizedか、早くどうでもよくなってほしい。

Beyond the Hype: Three Areas Web3 is Making a Difference

これも、上と同様に、議論の成熟を示す兆し。Web3の誇大な宣伝があり、それをこき下ろす人が出てきて、反論が生まれ、やがて虚飾のないリアリティが明らかになってきて、そのうえで私たちは再び夢を見る。というプロセスの途上にあるのだなと感じました。

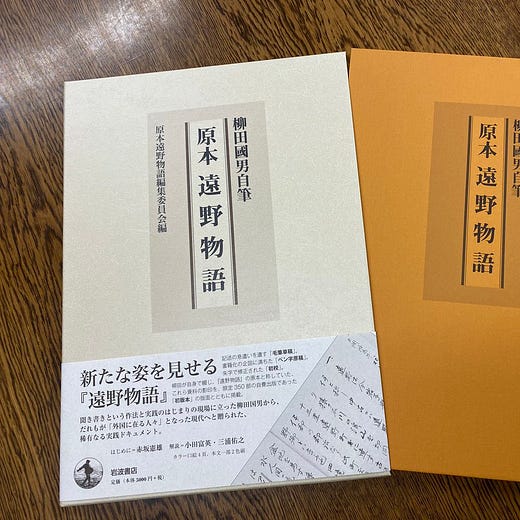

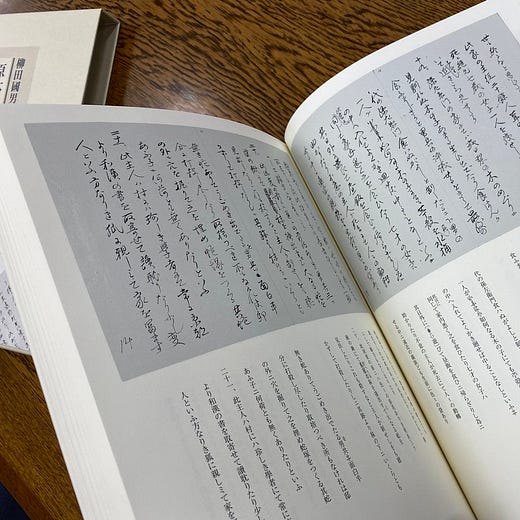

Web2.0のときにもこのような議論はあったのですが、現代はそのスピードがめちゃくちゃ早い。あっという間に成熟に向かっています。岩波書店から出た『原本遠野物語』

柳田國男の『遠野物語』(1910年)には、毛筆草稿版、ペン字原稿版、初校版の三種類が存在しているのですが、その原稿が関係者の甚大なる努力によって受け継がれ、誰もが手に取ることのできる出版物としてついに刊行されました。信じられないような、素晴らしい企画です。サイドストーリーはこちらで読めます。Diggin’ ユーミン

TOKYO FMの「MURO presents KING OF DIGGIN'」2022年1月19日の放送でかけられた曲をプレイリストにしました。70年代と90年代ばかりを知っていた自分には、80年代を中心としたリストがすごく新鮮でした。「シティポップ」という言葉だけに回収されてしまわないユーミンのよさが出ています。共通の思い出をNFTとして鋳造する「そこにいた証明」Web3スタートアップが約11.4億円を調達

ロケタッチ(tou.ch)というサービスを作って位置情報を使ったシールの発行をしていた自分にとっては、POAPは非常に胸躍るサービスです。これを実際に使ったを企画を早速考えています。#235 ポスト資本主義 ー現代人が彩る新たな社会のグラデーションー【COTEN RADIO】

ポスト資本主義シリーズの3話目。2話目が過去の経済学を早足で振り返る回だとすると、今回は「ポスト資本主義」を唱え、実践する現役の人々の理論を紹介する回。個人的に、今回のシリーズはコテンラジオ史上一番楽しんだかもしれません。過去の配信の積み重ねの上で今を語っているので、歴史を学ぶ楽しさの実践が目の前で展開されている感じ。github 使ったことなくてもいいし、ワードで書いてあってもいいでしょ

LINE社のtokuhiromさんは非常に立場のある人なんですが(そしてそういう風に言われるのをとっても嫌がりそうな人なんですが)、そういう人がこういう言葉を否定してくれるのはすごく心強いと思いました。

この手の話は、他にもありますよね。パワーポイントやエクセルの使い方を例にとったものとか。それが「技術」に対する前向きな指摘になっていればいいんですが、「人や職種や組織」に対する揶揄になっちゃいけないよな、と思います。Web3はコンテンツの黄金時代か、それとも金ぴか時代か?

私がMedia x Techに寄稿した記事です。内容の紹介は省きます。

この手の話に拒否・嫌悪を感じる人々からリアクションをもらえたのが学びでした。いただいた反論については、深く考えてみます。リンクはあえてしませんが、気になる方は「はてなブックマーク」のコメントなどを御覧ください。なぜ小説を書いているのか対談=西村賢太×新庄耕

わたくし、西村賢太さんの作品はすべて読んでいるような大ファンです。作品のなかでも度々言及されるので、本作りへのこだわりは薄々知ってはいたのですが、原価から自分で計算して出版社に提案して作っているとは知りませんでした。すごい。それであそこまでのクオリティが出せるのか。マジック・ザ・ギャザリング 2022年1月20日 禁止制限告知

このゲームを知らない人にも、コミュニティマネジメントという観点で有用だと思い、ご紹介します。

かたく表現すると、成員の共有財産が非民主的な委員会によって管理されているとき、委員会がすべきことは意思決定だけではなく「説得」である、ということで、それが実践されたことによってゲームプレーヤーのコミュニティが熱狂した、という話です。

株式会社にもDAOにも取り入れられる素晴らしい事例だと思います。どこかのタイミングで、このゲームを知らない人にもこのすごさが伝わるような解説コンテンツを企画したいと思います。『伝える』とは『作る』に近い(だからどんどん創作に使ってほしい)

大塚英志事務所の告知アカウントから、「妖怪絵巻解説ニコ生」の要点解説。「創作のソースに使い倒してくれ」というのは、創作の秘儀や神秘を暴いてきた大塚さんだからこその力強いメッセージです。

メディアヌップは密かに「For natural born UGC crazies.」(生まれながらのUGC狂どもに捧ぐ)というコンセプトをもっています。その心は「ものを作ることの意味や意義を拡張したい」というものなんですが、大塚さんに多大なる影響を受けていることをここに告白します。いずれメタバースは、あなたをモニターし行動を操作する世話役AI「ELF」で埋め尽くされる

そのAIを「エルフ」というファンタジーの言葉で呼ぶのはおもしろいなと思いましたが、エルフのイメージとはちょっと違う。定義を見ると「使い魔/familiAR」と呼んだほうがいいかもしれない……と考えながら自分の小説に生かすためにメモしておきました。Francesca Bria on Decentralisation, Sovereignty, and Web3

すみません、またWeb3の話です。「Web3のアジェンダを推進する人々は、フリーソフトウェアやインディメディア、デジタル・デモクラティック・シティの台頭など、他のすべての運動の経験からほとんど何も学んでいない」との指摘ですが、私の考えでは、学んでいないのではなく、わざと見ないようにしているのだと思います。Wunderman Thompson / The Future 100: 2022

メタバースに関連するトレンドが細かく分割され、たくさん出てくる。もしかすると、将来には「ユニバース」と「メタバース」の2種類のレポートが必要になったりして。記録を残すことほど人類史に渡るスケールを持った相互援助はない

民俗学者畑中さんの楽しみな新連載。民俗学というのはある意味で究極のUGCなので、UGC狂の私としてはこの手の話は大好物なんです。え? 民俗学とUGC? と思う方は、ぜひこのニュースレターとポッドキャストを継続的にフォローお願いします。近々そういうコンテンツを企画する予定です。#14 京大元総長の山極壽一先生、千葉工大学長の松井孝典先生と、シンギュラリティや日本の教育の未来について考える。

前回#13の続き。おふたりの話がおもしろいのはもちろん、ポッドキャストらしからぬ緊張感のある議論になっているのが印象的。霊長類学という「いまここ」を語る視点と、惑星科学という「宇宙の時間と空間」を語る視点。それらが交差するのが聞きどころです。世界はいかにハックされうるか? 『スノウ・クラッシュ』解読 鈴木健(SmartNews創業者・CEO)

このタイミングで解説を書くとなると普通はメタバースに寄った話になると思うのですが、さすが健さん。コンピュータ科学や人工生命といった分野まで射程にとらえて背景を解説してくれています。

個人的に「ありがたい」と思ったのは、著者のスティーヴンスンがジュリア・ジェインズの『神々の沈黙──意識の誕生と文明の興亡』(1976年)からの影響を語っているインタビュー(2008年)を紹介しているところ。『神々の沈黙』は、「3000年前までの人類は意識を持っていなかった」という説を唱えて世の中に大きなインパクトを与えた古典なのですが、そうした文脈の上にこのSF作品も成立していて、『スノウ・クラッシュ』もまた時を経て再販され、古典の領域に入っていくのだなと、そんなことを思いました。欧米ニュースメディア業界の2022年トレンド予測〜ロイタージャーナリズム研究所レポート

最後に。初回の期間にぎりぎり入らなかったものなのですが、強く頷いた部分があったのでこちらもご紹介します。ポッドキャストとニュースレターがが「読者とのエンゲージメントを深める手段として突出している」とするレポートです。だから私もこんなことをはじめちゃいました。

あとがき

最初は気軽に、ブックマークやTwitterをもとに簡単にまとめればいいやと思っていたのですが、やってみるとついつい書きたくなって長くなってしまいました。無理のないように、次回はもっと力を抜きたいと思います。